Что такое город-призрак

Город-призрак или мёртвый город — это населённый пункт, который покинули его жители. Чаще всего людям приходилось оставлять эти места вынужденно. Причины могли быть самые разные: закрытия градообразующих предприятий, истощение месторождений природных ресурсов, появление транспортных узлов в обход поселения (автомобильные и железные дороги), стихийные или иные катастрофы. Иногда таким термином могут называть и города, регионы или районы, которые продолжают быть населёнными, но в значительно меньшей степени, чем в когда они были основаны.

В большинстве случаев покидать обжитое место приходится экстренно, поэтому городские ландшафты и инфраструктура замирают почти в том же состоянии, в котором их видели жители. В каких-то точках можно обнаружить здания и следы прежнего быта. К примеру, старые книги, детские игрушки, крупную технику, а иногда даже товары на полках магазинов.

Фото: © Hilda Weges / Фотобанк Фотодженика

В России наибольшему риску стать «брошенным городом» подвержены отдалённые регионы, такие как: Приволжье, Сибирь и Дальний Восток. Большинство из уже оставленных поселений находится как раз в этих частях страны. При этом с каждым годом интерес к городам-призракам растёт всё больше, ведь там можно буквально увидеть, как застывает время и образуется тот самый культурный слой. В некоторые из них даже проводят экскурсии.

Сколько всего городов-призраков в России

Точное количество брошенных городов назвать сложно, так как в нашей стране попросту нет такой статистики. Однозначно, можно сказать лишь то, что в России десятки мёртвых городов. Чаще всего в сети говорят о таких населённых пунктах, как: Хальмер-Ю (Коми), Чаронда (Вологодская область), Алыкель (Красноярский край), Колыванстрой (Алтайский край), аул Гамстуль (Дагестан), Старая Губаха (Пермский край), Колендо и Нефтегорск (Сахалинская область). Последний считается одним из самых жутких в стране, потому что был полностью разрушен в результате природной катастрофы — землетрясения 1995 года. Посёлок городского типа, называвшийся до 1970 года «Восток», располагался в 98 километрах к югу от города Оха.

Фото: кадр из ролика «"Отпиливали руки и ноги, чтобы спасти". Землетрясение, о котором забыли» / youtube.com

«Горбилет» остановился на 5 самых интересных городах-призраках России: Кадыкчан, Молога, Курша-2, Иультин, Бечевинка (Финвал). Рассказываем, где они находятся, как их строили, почему они опустели и можно ли туда попасть в 2025 году.

Кадыкчан

Магаданская область

История появления. Посёлок-призрак, расположенный на северо-западе Магаданской области, между городом Сусман (90 километров) и якутским посёлком Усть-Нера (280 километров), появился в 1943 году как шахтёрский. Облагораживать богатые земли отправили заключённых, среди которых был писатель Варлам Шаламов: «На дорожной командировке Кадыкчан карцер был вырублен в скале, в вечной мерзлоте. Достаточно было там переночевать — и умереть, простыть до смерти. Восемь килограммов дров не спасут в таком карцере».

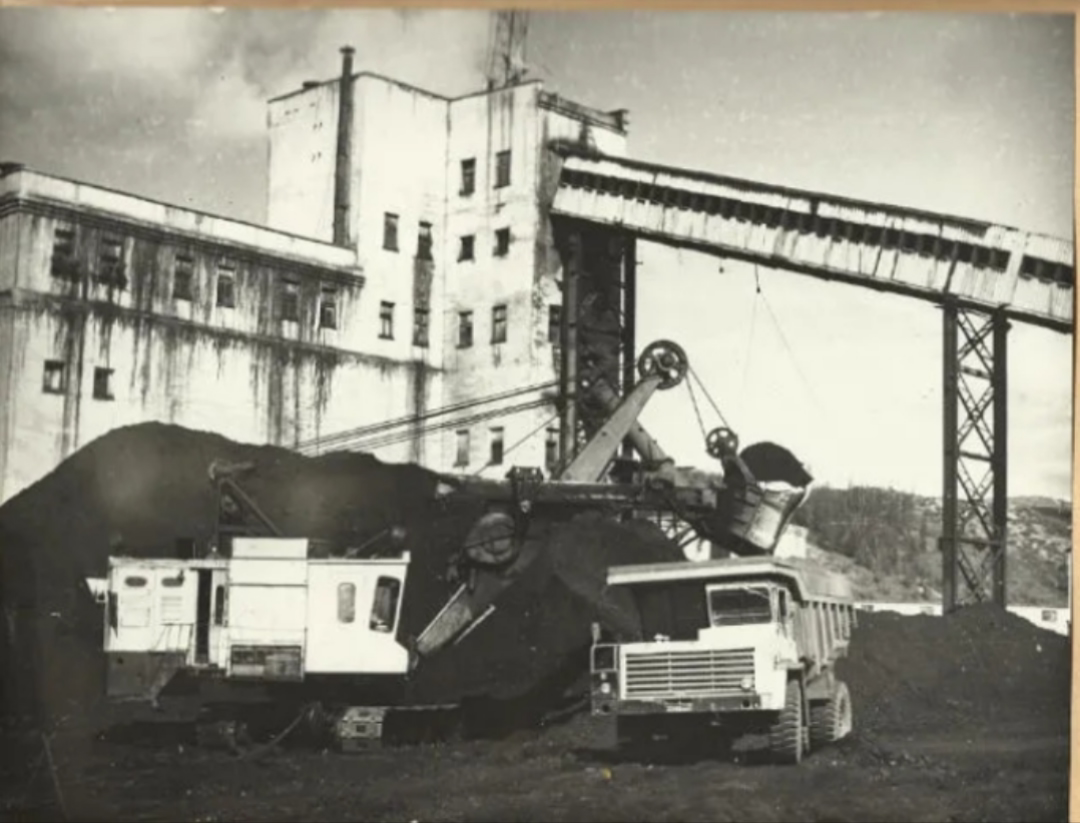

Строительство населённого пункта для рабочих угледобывающего предприятия в полосе вечной мерзлоты было тяжёлым испытанием. Тем не менее силы были потрачены не зря: к 1955-му в посёлке Мяунджа, что в 10 километрах от Кадыкчана, заработала Аркагалинская ГРЭС. Именно для неё кадыкчанцы стали добывать уголь. Постепенно город рос и даже разделился на три района: Старый, Новый и Новейший.

Фото: Ольга Лопушанская / Горбилет

Расцветом жизни в Кадыкчане стали 1980-е. По разным данным население посёлка достигало 6-8 тысяч человек, а зарплаты превышали средне-союзные в 5-6 раз. Здесь открыли школу, больницу, роддом и даже кинотеатр «Шахтёр». В посёлке также был книжный магазин. Из-за удалённости от Магадана (850 км), новинки завозили редко, но все ждали этого, как события. «Если мы узнавали, что завтра будет машина с книгами, то за день до этого все дежурили у магазина. Я помню, меня тоже брали с собой на дежурство, бабушка, я, мама. Чем больше людей от семьи, тем больше книг», — из воспоминаний местных жителей.

Место, расположенное в долине и окружённое сопками, превратилось в уютный, добрый и «житейский» посёлок городского типа. Зима в Кадыкчане была красивая: при -30°C светило солнце, искрился и хрустел снег. Летний сезон часто выдавался коротким, но зачастую тёплым и с сюрпризами. Бывало, что снег мог выпасть 1 июня. Тем не менее местные жители вспоминают родной Кадыкчан с теплом: «бесконечные заснеженные горы, кажется, будто небо настолько близко, что звёзды можно достать рукой». Кадыкчанцы объясняют такое явление географическим положением и наклоном Земли.

Фото: Ольга Лопушанская / Горбилет

«Горбилету» посчастливилось побеседовать с бывшей жительницей нынешнего посёлка-призрака, Ольгой Лопушанской. Она провела в Кадыкчане детство — на Колыму её семья приехала в 60-е годы на заработки.

«Летом я любила сидеть на лавочке и наблюдать за спутниками, а зимы у нас были очень морозные, но нам не было холодно, ведь климат в регионе сухой. Кстати, занятия в школах отменяли как у всех, правда, только при -50°C и только до 7 класса, остальные шли учиться. Каждое утро мы с трепетом ждали объявления по радио и даже если в школу было не нужно, мы отправлялись гулять», — рассказывает Ольга.

Ещё одной «фишкой» региона было северной сияние: «цветное, по небу так пробегало, будто играло со зрителями. Мама говорила: идёшь на работу в ночную смену, а сияние освещает дорогу словно в сказке».

Как опустел. С распадом СССР работу кадыкчанской шахты признали нерентабельной и убыточной. В это же время, как по «заказу» случилась трагедия — осенью 1996 года прогремел взрыв, из-за которого погибли шесть человек. Это событие стало началом конца — предприятие решили не восстанавливать и закрыли. Вместе с ним посёлок начали покидать и жители. До 2000 года здесь ещё оставались люди, но с приходом нового тысячелетия всё снова стало намекать на переезд. В 2003 году произошла авария, спровоцировавшая отключение отопления в домах.

«Людей стали выселять стремительно, но поэтапно: сначала отключили воду, потом свет. В 2003-м начались массовые выезды, жители разбредались, кто куда. Моя мама получила от руководства шахты компенсацию, которой ей хватило, чтобы приобрести комнату в Пермском крае, в посёлке Яйва. Туда мы и отправились, собрали наши пожитки в контейнер, и поехали», — вспоминает Ольга.

Официально Кадыкчана не стало в 2003 году, но говорят, последний житель покинул свой дом только в 2010-м.

Фото: © eastphoto / Фотобанк Фотодженика

Что с ним сейчас. Пока что природа не успела полностью поглотить посёлок, его по-прежнему могут посетить туристы и сборщики металла. Наверное, из нашей подборки это единственное место до которого относительно несложно добраться. Самый простой способ — на машине из города Сусман или посёлка Усть-Нера. Из первого ходит редкий автобус до ближайшего к точке посёлка Мяунджа. Также некоторые экскурсии заезжают в посёлок-призрак в рамках маршрута Якутск — Оймякон — Магадан.

В Кадыкчане туристам открываются вполне привычные городские пейзажи: хорошо сохранившиеся дома, школа, больница, клуб, магазин и кинотеатр. Правда, выглядит всё так, будто люди покинули дома под угрозой расстрела: снаружи — раскуроченные вывески и таблички, внутри — обломки мебели, разрушенная техника, сломанные пластинки и ветхие книги. Приезжие отмечают, что в посёлке царит атмосфера сталкерского романа и «замёрзшего времени», а также говорят: «Кадыкчан — история. Горькая история Большой страны».

История от жителя. Рассказывать о нынешнем положении посёлка-призрака местным тяжело, но они любят вспоминать, когда Кадыкчан был «в своём расцвете».

«У нас была большая музыкальная школа с сильными педагогами, откуда вышло много талантливых людей. Не меньше любили спорт, часто проводили забеги, которые не только ждали всем посёлком, но и пробегали. Тренироваться все ходили в Спорткомплекс, там можно было выбрать гимнастику, атлетику, борьбу или самбо», — рассказывает Ольга Лопушанская.

Отдельного внимания заслуживает тот самый кинотеатр «Шахтёр», где показывали все фильмы, включая новинки проката. Особенным это место делал киномеханик, который иногда приносил свой аппарат в детский сад и показывал детям мультфильмы. Кстати, в Кадыкчане детских садов было несколько, главный из них — трёхэтажный «Звёздочка». В нём располагался зимний сад с растениями и птицами, а на улице для каждой группы были отдельно оборудованные площадки с качелями, домиками, ракетами и кораблями.

Фото: Ольга Лопушанская / Горбилет

Для детей постарше местом притяжения был клуб, где проходили концерты, дискотеки, крупные поселковые мероприятия и работал видеосалон. В этом же здании располагалось кадыкчанское телевидение, которое в вечернем эфире поздравляло именниников — в качестве подарка дарили песню, заказанную близкими.

Был в Кадыкчане и свой ресторан, называвшийся «Полярный». «Шикарное место, все свадьбы отмечали там, а каждую субботу днём для детей проводили "Сладкоежку" — развлекательную программу с конкурсами и сладким столом, сейчас бы это назвали анимацией. А ещё на первом этаже ресторана была кулинария — самое популярное место. Там были самые вкусные пирожки, торт “Сказка” и пирожное картошка», — вспоминает местная жительница.

Фото: Ольга Лопушанская / Горбилет

От былых красот в посёлке ничего не осталось. Ольга Лопушанская с грустью говорит: «сейчас там печально и страшно. Хоть туристы и едут туда, чтобы посмотреть на “город-призрак”, но жители до сих пор хранят любовь к Кадыкчану и землякам».

Например, они ежегодно проводят под Нижним Новгородом «Кадыкчанские слёты». На это событие люди собираются целыми семьями. И неспроста, ведь там есть частичка Кадыкчана в прямом смысле этого слова — капсула с землёй забвенного посёлка и его флаг. Именно с его поднятия начинается каждый праздник.

«Это что-то особенное, не передать словами. После того, как посёлок закрыли, заморозили, прошло много лет, люди разъехались, кто куда и однажды один замечательный человек придумал просто встретиться с земляками. Вот уже 18 лет всё больше и больше людей приезжает на слёт Кадыкчана из разных краёв земли под Нижний Новгород», — рассказывает наша собеседница.

Если хотите пообщаться с жителями города-призрака, тоже приезжайте в Нижний Новгород. Он напротив продолжает расти и развиваться, радуя гостей новыми локациями, а значит знакомиться с ним можно всякий раз как в первый.

Фото: © eastphoto / Фотобанк Фотодженика

Молога

Ярославская область

История появления. В нашей подборке нашлось место настоящей «Русской Атлантиде». Нет, это не шутка, Молога — известный затопленный город России, который располагался на слиянии Волги, Мологи и Шексны в Ярославской области. Первые упоминания о нём относятся к летописям XII века, а именно, к 1149 году, когда князь Изяслав сжёг все сёла по Волге до самой Мологи (одноимённой реки). Считалось, что в то время на её берегах уже существовало небольшое поселение.

К 1321 году Молога стала центром Моложского княжества, а в 1777-м получила статус уездного города, где было развито купечество, ремёсла и торговля. По данным переписи 1897 года здесь проживало порядка 7 тысяч человек.

Как опустел. Во времена Советского союза на территории Ярославской области возникла потребность в строительстве Рыбинской ГЭС. Для этого нужно было создать водохранилище (впоследствии, одноимённое). Решение о затоплении города приняли 1935 году, а в 1936-м пришло распоряжение о расселении. Четыре следующих года из Мологи вывозили горожан, как и ещё порядка 100 000 жителей со всего региона. Бревенчатые избы разбирали и забирали с собой, кто мог. Каменные постройки взрывали и разрушали, выплачивая владельцам компенсации. В апреле 1941 года плотину перекрыли, а притоки Волги — Шексну и Мологу — направили к городу и близлежащим деревням. Всего под водой оказалось порядка 740 поселений. На тот момент в Мологе существовало пять церквей, 100 каменных зданий и 800 деревянных домов.

История от жителя. Люди были вынуждены покинуть свои дома, места, где похоронены их близкие. В мелководье самые отважные возвращались в Мологу, посмотреть, что стало с их родиной. Одно из таких было в 1972 году. Тогда семьи Новотельновых и Малышевых договорились с катером рыболовецкой бригады, чтобы их довезли до места.

«Нас высадили на обмелевший берег и уехали, мы походили по Мологе, там рюмку выпили, обратно за нами вернулся катер, и нас забрали. Ходили на кладбище, нашли могилы родственников. Было видно фундаменты домов, пни деревьев и спиленные фонарные столбы, груды кирпичей от печек. Всё это со временем начало растаскиваться, лёд зимой садился на камни, возвышенности, а весной лёд поднимало водой вместе с камнями», — рассказывал СМИ местный житель, Николай Новотельнов.

Последний раз он был в Мологе в 2009 году вместе с командой телевизионщиков, которые, по его словам, ждали увидеть купола от церквей, полуразрушенные дома. Но такого там нет, «это всё — выдумка из интернета».

Что с ним сейчас. «Русская Атлантида» полностью покорена водной стихии. Всё что можно увидеть с воды или высоты — руины бывшего посёлка. Следы фундаментов и схематичные остатки улиц проявляются только в периоды мелководья. Особый интерес место представляет для историков и водолазов, которые совершают туда регулярные экспедиции. Остальные могут познакомиться с историей затопленного в Рыбинске, где работает музей Мологского края.

Добраться до Рыбинска можно в ходе индивидуальной экскурсии из Ярославля. Помимо путешествия по городу и осмотра особняка Седова, польского неоготического костёла и хлебных бирж, вы отправитесь в Тутаев — бывший Романово-Борисоглебск.

Фото: © BalaguR / Фотобанк Фотодженика

Курша-2

Рязанская область

История появления. Один из городов-призраков России с самой трагичной историей появился в 1924 году на севере Рязанской области, посреди Мещёрского леса. Местные жители трудились на лесозаготовке и потихоньку строили свою жизнь. К 1927-му здесь протянули узкоколейку — железную дорогу с шириной колеи меньше стандартной. А к 1936-му построили Дом культуры, возвели школу, больницу, магазины и деревообрабатывающий комбинат. Всего на тот момент в посёлке проживало 1000 жителей, население составляли также рабочие из соседних деревень Култуки и Голованово.

Как опустел. Тихая сельская жизнь закончилась в ночь со 2 на 3 августа 1936 года. Рабочие продолжали заготавливать лес и даже не знали, что в селе Чарус возник большой пожар. Ураганный ветер быстро принёс огонь в Куршу-2, жители не успели оглянуться, как пламя охватило весь посёлок. Казалось, что спасение от стихии найдено — в этот день как раз прибывал грузовой поезд, который должен был перевезти заготовленный лес. В экстренной ситуации не удалось быстро принять решение кого спасать — лес или людей. Потратив драгоценное время в поезд всё-таки погрузили брёвна и часть жителей. Но к тому моменту уже начал гореть деревянный мост через реку Кадь, по которому была проложена железная дорога. Большинство из тех, кто, успел на поезд,погибли при крушении состава. В общей сложности трагедия унесла жизни около 1200 человек, включая всё население посёлка, заключённых, работавших на лесозаготовках и красноармейцев, тушивших пожар.

Фото: кадр из ролика «курша2» / vkvideo.ru

История от жителя. Спастись из горящего села смогли всего несколько десятков человек. Многие из них не сели в эвакуационный поезд и пытались переждать стихийное бедствие в колодцах, выгребных ямах и поселковом пруду. Свидетельств тех времён осталось мало. В основном — это истории, рассказанные публицистами, которые общались с очевидцами событий. Например, Василий Песков, автор книги «Лесные жители», записал беседу с Григорием Клемёновым из соседней с Куршей деревни Култуки. Тот вспоминал, что лето 1936 года выдалось сухим, жарким и ветренным. В один из августовских дней он косил траву неподалёку от деревни и услышал громкий гул. Сразу понял — пожар, бросился домой, но там всё было в порядке: село, окружённое болотом, выстояло. А вот про соседей Клемёнов говорил: «Кинулись. А Курши нет! Как будто не было сотни домов. Людей тоже не было…»

Что с ним сейчас. Сейчас на месте рабочего посёлка кроме «выжженной земли» ничего не осталось. После «чёрного лета» посёлок старались восстановить, но после войны людей оттуда выселили. Повторно территории в Рязанской области хотели «оживить» в 1972 году, но всё вновь уничтожил пожар. Последние следы Курши-2 унесло очередной пламя, разгоревшееся в 2010-м. О том, что здесь когда-то жили рабочие напоминает только мемориальный комплекс, созданный в 2011 году. Он включает в себя поклонный крест, памятную доску и дорожный знак «Курша-2». Обгоревшие деревья, песчаная пустошь и братская могила — всё, что увидят туристы, если всё-таки решатся на путешествие по трагическим местам. Добраться сюда можно только на машине от деревень Сергеевка и Култуки.

Фото: кадр из ролика «Самые жуткие места l Города-призраки l Курша-2 l Кадыкчан l Хальмер-Ю l Самая жуткая трагедия» / youtube.com

Иультин

Чукотский автономный округ

История появления. Название рабочего посёлка, образованного в конце 1940-х годов с чукотского переводится как «длинная льдинка» или «длинное перо». Такое поэтичное имя населённый пункт получил благодаря близлежащей горе, которую украшают длинные кварцевые жилы на её склонах. Новая точка на карте Заполярья появилась благодаря открытию геолога Владимира Миляева — в 1937 году он обнаружил там крупнейшее месторождение полиметаллических руд. Наличие в регионе олова, вольфрама и молибдена ознаменовало появление на этих землях людей. Правда, строить рабочий посёлок стали только после войны, ведь будущий Иультин находился в труднодоступной области Чукотки. Возводили город в основном силами гулаговцев, которые через горы и вечную мерзлоту прокладывали дорогу от посёлка Эгвекинот. В 1959 году открылся Иультинский горно-обогатительный комбинат, на который приехали рабочие со всего СССР. В том же году здесь проживали уже более 2400 человек. Для поселенцев построили школу, детский сад, клубы и даже собственный аэропорт. За счёт высокой зарплаты местные могли позволить себе полёты на большую землю несколько раз в год.

Как опустел. Конец эпохи пришёлся на 1995 год, когда градообразующее предприятие закрыли, ссылаясь на его нерентабельность. Всего через пару лет рухнул мост через реку Амгуэму и прекратилось снабжение посёлка: выключили электричество и отопление. Иультин был ликвидирован, а его жители бросали дома и бежали из дальнего региона. По некоторым неофициальным данным известно, что уехать удалось не всем и люди погибали из-за сурового климата. К 2000 году посёлок полностью опустел.

История от жителя. Найти достоверные свидетельства очевидцев гибели Иультина редакции не удалось. Но есть интересный факт: на 2024 год там числился один житель — Андрей Андреевич — смотритель дорожной службы посёлка. Он там на случай, если кто-то окажется поблизости и нужно будет отогреться, поесть или отремонтировать машину. Про Андреича (так называют героя в простонародье) писали в соцсетях. Широкую популярность «последний житель мёртвого города» приобрёл на Пикабу — русскоязычном Reddit. Автор треда показал, как живёт одинокий страж Иультина, как выглядит его дом и из чего состоит меню. Вместе с собакой Чернышом, Андреич питается олениной, грибами и местными ягодами. По его словам, ежегодно в бывший посёлок приезжает «десяток-другой» машин. Важно сказать, что движение по трассе Певек — Мыс Шмидта возможен только по зимнику — временной автомобильной дороге по снегу.

Что с ним сейчас. Кроме Андрея Андреевича в городе никого нет. Атмосфера здесь как в постапокалиптическом фильме — пустые улицы с пятиэтажками, школа, детский сад с бассейном, больница, магазины, где на полках до сих пор можно отыскать какие-то товары. Главная достопримечательность — «дом-сгущёнка», украшенный сине-бело-голубыми цветами, как на этикетке лакомства. Добраться в этот труднодоступный регион по дороге можно только зимой. Правда, иногда и этот единственный путь заваливают снежные бури. Летом до Иультина можно только долететь: на вертолёте или гидросамолёте. Такое путешествие требует согласования и точно обойдётся не дёшево.

Фото: кадр из ролика «Иультин» / vkvideo.ru

Бечевинка (Финвал)

Камчатский край

История появления. Ещё одна дальневосточная жемчужина в списке городов-призраков. За свою историю посёлок имел сразу три названия — Финвал, Петропавловск-Камчатский-54 и наконец, Бечевинка — как и бухта, на берегах которой в 1960-х раскинулся населённый пункт. Последнее название (Бечевинка) было засекречено, так как здесь располагался военный гарнизон. Он был призван защитить столицу региона на случай вторжения.

В 1971 году на постой в бухту прибыли 12 атомных субмарин. Для подводников построили восемь жилых домов из трёх-пяти этажей, котельную, почту, магазин, детсад и не только. Единственным сообщением с внешним миром был корабль из Петропавловска-Камчатского, который доставлял в военный городок продукты и другие товары раз в неделю. Так посёлок продолжал строиться и жить до середины 1980-х.

Как опустел. История поселения оказалась недолгой, уже в 1996 году Бечевинку ждало расформирование. Военные суда переехали в Завойко в Авачинской бухте, а население перевезли поближе к цивилизации. Помимо этого на Шипуновском полуострове, где располагалась бухта с посёлком, зафиксировали высокую сейсмическую активность. Обитатели Финвала переезжали стремительно, оставляя большинство вещей в своих квартирах: на судно, которое навсегда увозило их от прежней жизни, разрешили взять только самые нужные вещи.

История от жителя. Из-за секретности многие до сих пор не готовы рассказать о своей жизни в нынешнем городе-призраке. Более сговорчивы те, кто возит в регион туристов и может поведать о том, что видел своими глазами.

«Туристов интересуют не виды вокруг, а сам город и старые военные объекты, например, доты, спрятанные в сопке у входа в Бечевинку. Там раньше хранились торпеды и другое вооружение для подводных лодок. Конечно, сейчас находиться там жутко. О военном прошлом напоминают гигантские металлические двери, есть рубка управления с большим табло. Именно из этого бункера в случае нападения врага велось бы командование войсками», — рассказывает гид одной из туристических компаний Алексей Пуговкин.

Что с ним сейчас. В отличие от других городов в нашем списке, Бечевинка стала магнитом для туристов. Летом сюда добираются по воде в составе экскурсионных групп или «дикарями». Одни приезжают за «гарнизонной атмосферой», другие — за морской прогулкой на сапах, а остальные выбирают экстремальную рыбалку. Можно сказать, гости региона спасают Финвал от полного забвения.

Что касается архитектуры, то все строения в полуразрушенном состоянии, а по территории гуляют дикие животные. Главная изюминка бухты — ржавый заброшенный корабль и памятник героям-подводникам. Раньше напротив Бечевинки находился посёлок Шипунский — место размещения ракетных войск. Сегодня от расформированного гарнизона осталось только название и множество бочек от топлива.

Что езё почитать про путешествия:

Где отдохнуть в сентябре недорого: лучшие направления в России и за рубежом

Знаменитые монастыри России: куда поехать, чтобы ощутить благодать

Где в России можно увидеть северное сияние: топ доступных мест

Путешествие для вдохновения: пять самых красивых городов на Волге