Пять самых известных сказок Александра Сергеевича Пушкина стали смысловым фоном этнографического представления на выставке «Между обычным и волшебным: мир предметов в сказках А.С. Пушкина».

Кураторами музея были отобраны десятки экспонатов традиционной культуры, которые встречались в текстах классика или могли присутствовать в сказочных эпизодах, знакомых всем с детства. «Мы надеемся, что публика подключит к просмотру выставки свои знания и фантазию», — отмечает директор музея Юлия Купина.

Для современного человека мир, описанный Пушкиным, и реальный, и волшебный, уже сам по себе ощущается как ненастоящий, эфемерный. Быт прошлых столетий настолько отличается от быта сегодняшнего, он так далёк, что часто воспринимается нами как существующий лишь на страницах учебников по истории. Выставка «Между обычным и волшебным» словно аттракцион VR помогает погрузиться в прошлое и побродить по страницам пушкинских сказок.

В небольшом пространстве на втором этаже музея «оживают» не только персонажи Пушкина, но и быт обычного русского человека. Следуя от витрины к витрине, мы наблюдаем предметный мир народного хозяйства России от XVII до начала XIX века.

Нужен мне работник: повар, конюх, плотник

В коллекции собрана утварь как для мужских, так и для женских занятий. Раздел, иллюстрирующий «Сказку о попе и его работнике Балде», демонстрирует предметы из обихода плотника и конюха. Снаряжение для охоты даёт представление о быте семи богатырей из «Сказки о мёртвой царевне», а выставочный ансамбль «Сказки о рыбаке и рыбке», конечно же, визуализирует ремесло рыболовства.

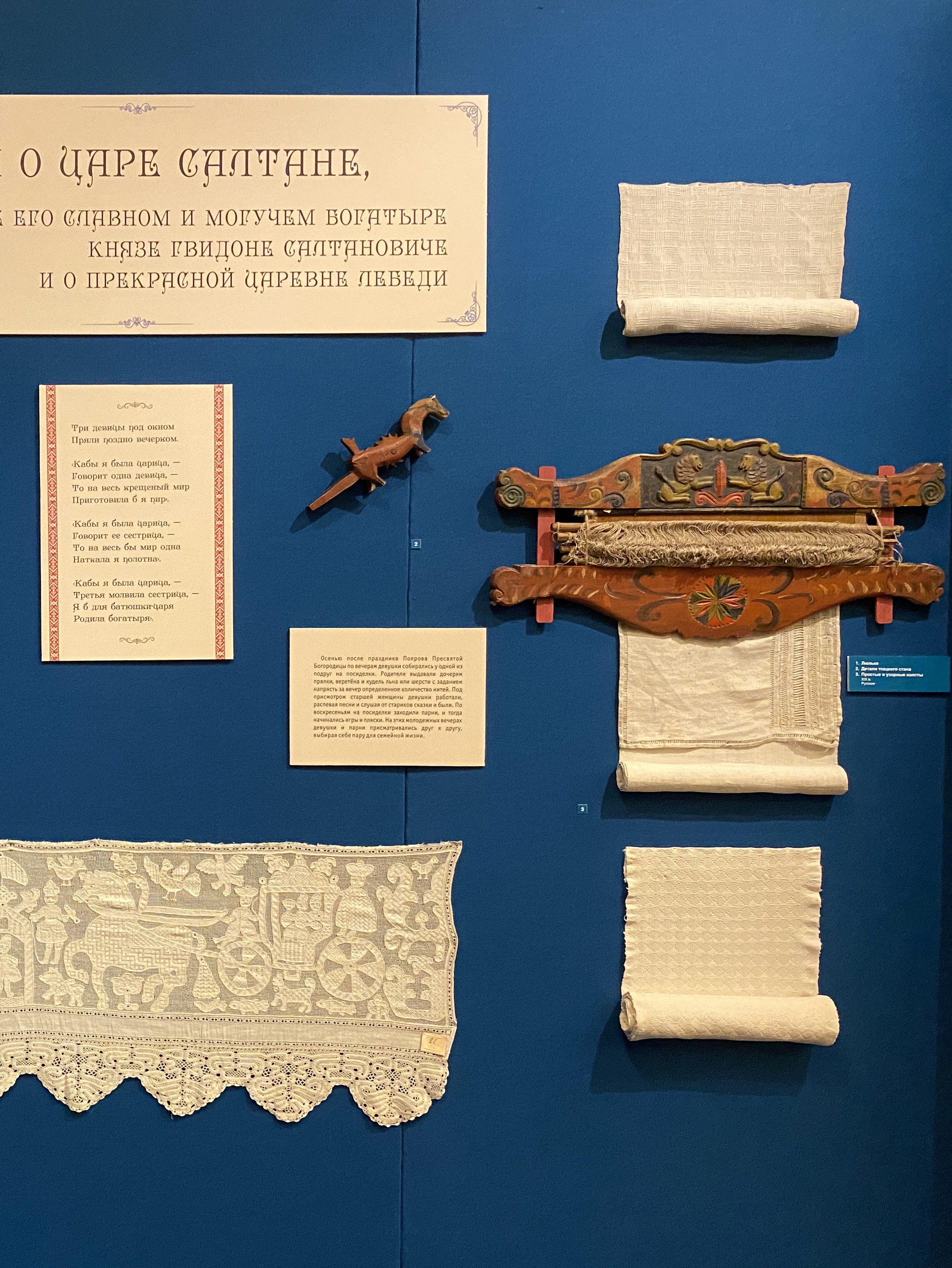

Женский бытовой мир представляют героини «Сказки о царе Салтане…» — ткачиха и повариха. Стены и полки пестрят ткацкими и кухонными принадлежностями: от холстов и прялок до ступок и пряничных досок.

Три девицы под окном пряли поздно вечерком

Сюжет «Сказки о царе Салтане…» рассмотрен также через призму семейного быта. В фокус внимания попадают самые важные этапы построения семьи: сватовство, свадьба, рождение ребёнка. В центре инсталляции оказывается узнаваемая сцена, открывающая повествование сказки.

Кураторы выставки дают небольшой исторический комментарий, что именно в такие вечера после праздника Покрова Пресвятой Богородицы происходили молодёжные посиделки, где девушки и парни присматривали себе пару для будущей супружеской жизни. Здесь же мы видим люльку – неотъемлемый атрибут детства. В соседней витрине представлен традиционный русский костюм мальчика. Кульминацией семейной темы становится свадьба: здесь и свадебная обрядовая одежда, и праздничное застолье.

И никто с начала мира не видал такого пира

Пир, как объединяющий элемент всех хорошо заканчивающихся сказок, и в рамках выставки встаёт на центральные позиции. Для сцены пира кураторами были собраны этнографические экспонаты, которые нечасто достаются из фондов. Выставленная на белой узорной скатерти столовая утварь, использование которой давно в прошлом, смотрится, и правда, сказочно. Не верится, что все эти огромные блюда, сосуды и ёмкости затейливых форм были в обиходе людей всего лишь пару сотен лет назад. В витринах представлено разнообразие деревянной, металлической и глиняной посуды, предназначенной для разных видов хмельных напитков: скобкарь с ковшиком и чаша-братина — для пива; ендова с носиком и кувшин — для медовухи и бражки; чарки и рюмки — для водки и вина.

В корыте много ль корысти?

Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» становится полем для размышлений о различиях в быту разных сословий допетровского времени. Через предметы женской одежды мы воочию наблюдаем волшебные превращения старухи из «чёрной крестьянки» в «столбовую дворянку» и «вольную царицу». В дворянском костюме мы видим и душегрейку, и головной убор кичку и шейные украшения — жемчуга. Символом же нищенствующего крестьянского класса выступает злосчастное корыто.

.jpg)

Свет мой, зеркальце, скажи

Ещё один предмет женского туалета, ставший популярным сказочным атрибутом — зеркальце, тоже не остался без внимания. Центральному неодушевлённому герою «Сказки о мёртвой царевне» посвящена отдельная витрина. Роскошному настольному зеркалу аккомпанируют старинные украшения, драгоценные камни и изящное ручное зеркальце в обрамлении из резной слоновой кости. Охраняет свои богатства образ царицы в шикарном уборе.

За сказочные элементы текста отвечают по большей части предметы декоративно-прикладного искусства. Фигуры из камня, дерева, металла, керамики играют роль волшебных помощников или вредителей: белки на острове Буяне, золотой рыбки и золотого петушка, отравленного яблока и чертёнка.

_eE6sKnL.jpg)

Глубь долин, и сердце гор потряслося. Вдруг шатёр…

Восточного колорита выставки добавил уголок, посвящённый «Сказке о золотом петушке». Инсталляция воспроизводит настоящий шатёр с коврами и посудой необычной формы, чья хозяйка — Шамаханская царица — облачена в национальный костюм, который сразу выделяется на фоне всех остальных витрин. Географическая справка напоминает нам, что Шемаха (Шемахы), столица Ширванского ханства, — реально существующий город на территории современного Азербайджана.

Что нужно знать перед посещением

Выставка продлится до 16 марта. Посещение осуществляется по входному билету в Этнографический музей. Купить билеты можно в кассе музея или заранее онлайн. Касса закрывается за час до окончания работы музея.

Адрес: ул. Инженерная, д.4/1. Ближайшие станции метро — «Гостиный двор» или «Невский проспект».

Режим работы: По вторникам с 10:00 до 21:00, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник – выходной.

Стоимость билетов: взрослый — 450 ₽, льготный (студенты, пенсионеры) — 250 ₽, детский (от 7 до 16 лет) — 150 ₽. Дети до 7 лет бесплатно.

Кроме самостоятельного осмотра экспозиции можно взять групповую экскурсию. Расписание сеансов доступно на сайте музея. Стоимость экскурсионного обслуживания — 350 ₽.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет