От пустыря до шедевра. Предыстория

Безупречной ампирной связке — дворец, площадь Искусств, Михайловская улица — мы обязаны архитектурному гению Карло Росси. Имя русского зодчего итальянского происхождения впечатано в главные символы Петербурга, и Михайловский дворец в этом списке — один из первых.

Счастливым получателем усадьбы стал великий князь Михаил Павлович, младший сын Павла I. После его рождения августейший отец приказал каждый год откладывать деньги из казны на строительство будущей резиденции. Императору действительно удалось накопить немалую сумму, но не реализовать замысел: в 1801 году он был убит заговорщиками. Тем не менее его воля была выполнена. Когда Михаилу исполнился 21 год, император Александр I, его старший брат, распорядился начать работу.

Так на пустыре, который ныне мы называем историческим центром, вырос величественный жёлто-оранжевый фасад, а дикий лес со стороны Марсова поля превратился в английский сад при дворце. Строительство продолжалось с 1819 по 1825 год и потребовало 7,6 млн рублей. Большая часть денег ушла на украшательские работы: реплики античных скульптур, найденных при раскопках в Риме, обои, гобелены, паркет из драгоценных пород — дворец был признан одним из красивейших в Европе. Александр I щедро наградил Карла Росси за проделанную работу: архитектор получил орден Святого Владимира третьей степени и участок земли для собственного особняка.

ия... (на данный момент работает только в материалах блога)

ия... (на данный момент работает только в материалах блога)

Карл Беггров. Михайловский дворец, 1832 г. Бенуа Митуар. Портрет архитектора Карло Росси, не ранее 1830 г. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru

Сразу после освящения, в том же 1825 году, великий князь переехал сюда вместе со своей женой Еленой Павловной, урождённой принцессой Фредерикой Шарлоттой Марией Вюртембергской.

Некоторые признаки ампира в архитектуре

Фасад Михайловского дворца не поглощает тяжёлым золотом и не теряется в фонтанных брызгах, как многие другие царские дома. Он лаконичен, безмятежен и является квинтэссенцией того, что мы понимаем под стилем ампир: восьмиколонный портик, белоснежная лепнина, два боковых корпуса — Фрейлинский и Манежный — по законам симметрии, звериная символика и подражание античным постройкам. Особо притязательные гости сразу заметят атрибуты бога войны на ограде и орнаменты, составленные из доспехов: в этих неуловимых деталях отразилась эпоха военного триумфа России. К главному входу ведёт лестница, которую украшают скульптуры львов — точные копии тех, что стерегут Лоджию Ланци во Флоренции.

данный момент работает только в материалах блога)

данный момент работает только в материалах блога)

Фото: © konstsem, irisphoto11, deb-37 / Фотобанк Фотодженика

Что касается исторического зонирования: на первом этаже здания располагались личные покои великого князя, детские, комнаты для придворных и арсенал, пушки из которого сыграли свою роль в восстании на Сенатской площади, этажом выше были лёгко отыскиваемы кабинет, библиотека, приёмная и дивные бальные залы.

О манерном и Русском музее

Дворец буквально сразу стал центром светской и культурной жизни Петербурга. Хотя брак великого князя и Елены Павловны едва можно было назвать гармоничным, в вопросе организации балов, не уступающих императорским, супруги сходились во мнении. В праздничные дни дворец утопал в цветах, раскрашенной парусине и яствах, а количество гостей достигало 850 человек.

Кроме танцев часто случались заседания различных комитетов, полковые застолья и аудиенции по случаю вступления в должности. Михаил Павлович управлял артиллерийским ведомством и очень любил холостяцкое офицерское общество. Интересы великой княгини были иными: прусская принцесса, получившая европейское образование, была одной из умнейших женщин своего времени. На знаменитые четверги «мадам Мишель» (так называли Елену Павловну) собиралась вся художественная интеллигенция. Именно под её покровительство была учреждена Консерватория им. Римского-Корсакова, а Пётр Чайковский дал первое публичное выступление. А ещё Елена Павловна внимательно относилась к модным течениям и с 1830-х начала перестройку комнат. Так первоначальный вид во дворце сохранила только Парадная лестница и Белый зал.

Карл Брюллов. Великая княгиня Елена Павловна с дочерью Марией, 1830 г. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru Иван Крамской. Великий князь Михаил Павлович, 1886 г.

После смерти великой княгини усадьба перешла к единственной из дочерей, пережившей родителей — Екатерине Михайловне. А в 1890-е залы Михайловского дворца обветшали, и здание было выкуплено Николаем II для устройства в нём Русского музея. Крупнейшее в мире собрание российского искусства торжественно открылось 19 марта 1898 года.

Сегодня Русский музей — сокровищница, площадью более 30 га. В состав комплекса входят Михайловский сад, корпус Бенуа, Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок, Летний сад с Летним дворцом и домиком Петра I.

Прогулка по дворцу. Экспонаты

Парадный вестибюль

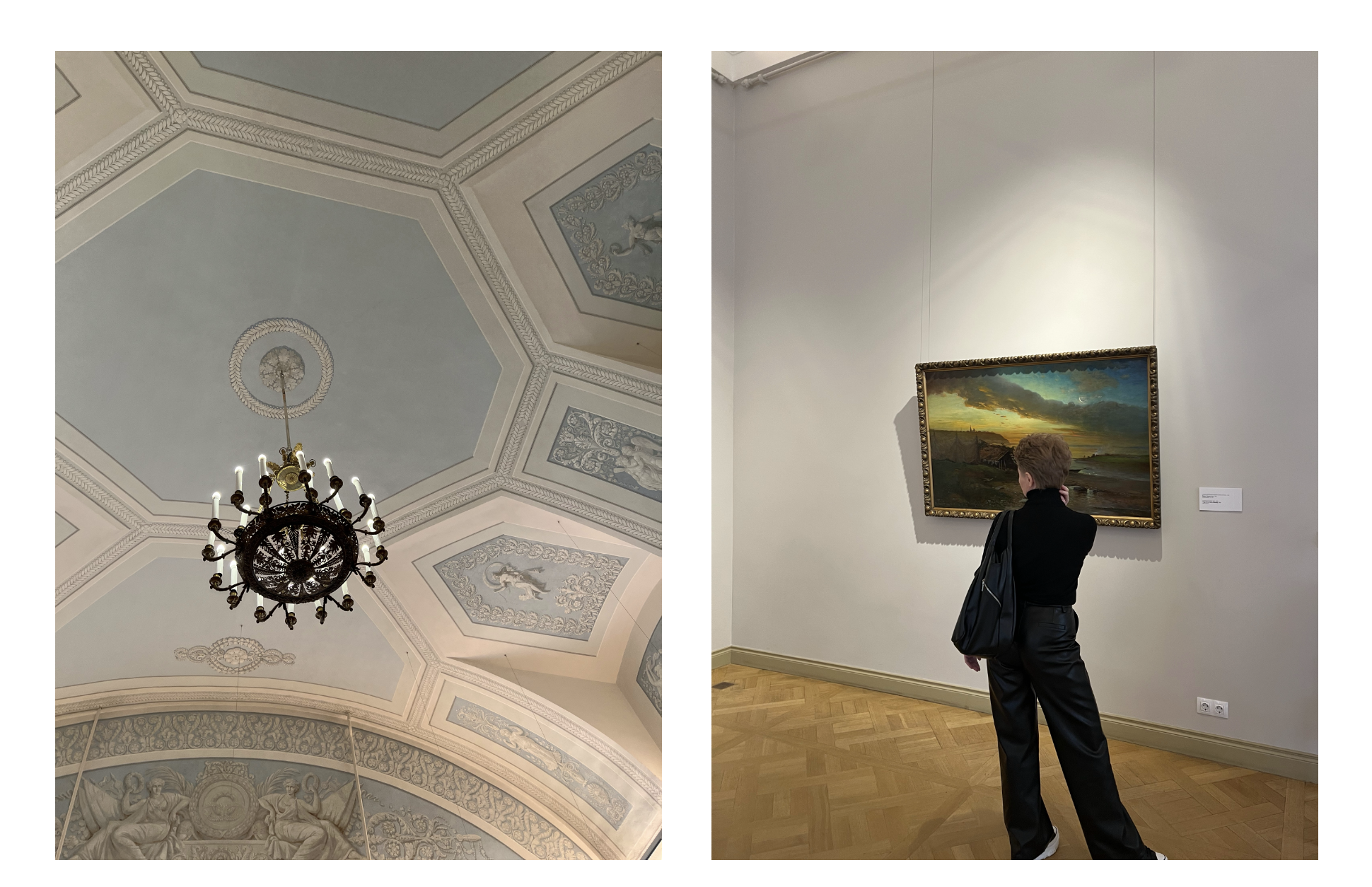

Одна из самых художественных локаций дворца, поэтому готовьте объективы. Вас ждут торжественные марши парадной лестницы, ряды прекрасно исполненных барельефов, амуниция и лавровые венки, стройная колоннада, которая образует галерею на втором этаже. Но самое сказочное — над головой. Двойной свод со световым фонарём расписан художником Джованни Батистой Скотти в имитирующей скульптуру технике гризайль.

Фото: Анастасия Вейцман / Горбилет

Залы № 1–4. Древнерусское искусство XII-XVII веков

С галереи начинается маршрут по музейной экспозиции. Открывает выставку старинная русская иконопись, представленная разными школами: московской, новгородской, псковской и другими. Всего в Русском музее хранится более пяти тысяч икон. В первой комнате обратите внимание на самую древнюю из них — «Архангел Гавриил» XII века. Её другое название — «Ангел Златые Власы»: волосы главной фигуры украшены тонкими нитями из сусального золота, что символизирует величие и бессмертие и намекает на византийское происхождение работы. В следующих трёх залах вы найдёте иконы Андрея Рублёва, Дионисия, Симона Ушакова и других известных мастеров.

Залы № 5–12. Русское искусство XVIII века

Раздел предваряют работы таких художников, как Луи Каравак, Иван Вишняков, Алексей Антропов. Особо любопытным это покажется ценителям рококо и портретного жанра. Далее — зал №7, он же Маленький кабинет, принадлежавший супруге великого князя Михаила Павловича. Здесь, в отличие от предыдущих комнат, сохранились цветной паркет, настенная роспись и зеркало с камином. Центральный экспонат — отлитая из металла скульптурная композиция Бартоломео Карло Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком». Царица изображена в момент венчания на царство. Изначально монумент хотели установить на Дворцовой площади, но этого не случилось: когда Растрелли закончил работу, на престол взошла Елизавета Петровна.

Фото: Анастасия Вейцман / Горбилет

Следующие комнаты — Жёлтая и Красные гостиные, парадная опочивальня Елены Павловны. Плохо сохранившееся убранство уравновешивают лучшие образцы русской скульптуры и портретной живописи конца XVIII столетия. В их числе вы можете увидеть работы Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, фигуру «Венеры» Феодосия Щедрина и статую «Екатерина II — законодательница».

Белый зал

Единственный целиком сохранившийся интерьер. Мебельный гарнитур, светильники, две пары колонн, иллюстрации к «Одиссее» и «Эллиаде» на стенах — всё это было изготовлено по эскизам Карла Росси. Очарователен и наборный паркет, в котором можно затеряться: палисандр, клён, амарант, сахарное дерево. Именно в Белом зале великая княгиня Елена Павловна устраивала знаменитые музыкальные салоны, на которых присутствовали Лист, Рубинштейн, Шуман.

Илья Репин. Портрет А. Г. Рубинштейна, 1887 г. Эрнест Липгарт. Парадная гостиная в Михайловском дворце, 1890-е гг. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru

Залы № 13–17. Русское искусство первой половины XIX века

В левом крыле дворца располагаются скульптуры Ивана Витали и Бориса Орловского, картины Андрея Иванова, Карла Штейбена и Ореста Кипренского. Можно выбрать любой порядок следования по комнатам — по часовой или против, главное — не пропустить Академический зал, с бархатными лавками и крайне знакомым сводом. Здесь размещены бестселлеры русской школы живописи.

«Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Драматичное полотно создано в 1833 году по мотивам реальных исторических событий. Художник был на учёбе в Италии то время, когда в Помпеях начались раскопки, поэтому наброски делал с натуры, изучая археологические находки и исторические свидетельства. Мастер изобразил гибель античного города, передав ужас и величие момента. Подражая традициям ренессансных творцов, Брюллов изобразил и самого себя — в левой части картины, с кистями и красками.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1833 г. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru

«Девятый вал» Ивана Айвазовского. Самый известный сюжет кисти художника, несмотря на то, что картин с морем он написал много. Год создания — 1850. На ней изображена сильнейшая буря, в которую однажды попал сам Айвазовский, и моряки, пытающиеся спастись на мачте. А название отсылает к поверью, согласно которому во время шторма именно девятая волна чаще всего оказывается смертельной для корабля.

Иван Айвазовский. Девятый вал, 1850 г. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru

Первый этаж. Русское искусство второй половины XIX века

Хронологически правильно двигаемся в Михайловском дворце и спускаемся. Внизу собраны работы, которые отражают тенденции в отечественном искусстве более позднего периода. Это произведения передвижников — товарищества художников, стремившихся к реализму и социальной направленности в своём творчестве. В залах представлены картины, посвящённые жизни простых людей, крестьянскому труду, городской бедноте, важным событиям в истории. Список авторов прекрасен: Алексей Саврасов, Иван Крамской, Николай Ге, Иван Шишкин и другие.

данный момент работает только в материалах блога)

данный момент работает только в материалах блога)

Фото: Анастасия Вейцман / Горбилет

Вот несколько популярных полотен из коллекции:

1. «Витязь на распутье» Виктора Васнецова — зал № 28

2. «Бурлаки на Волге» Ильи Репина — зал № 33

3. «Запорожцы» Ильи Репина — зал № 34

4. «Переход Суворова через Альпы» Василия Сурикова — зал № 36

5. «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи — зал № 38

Зал № 54. Торжественное заседание Государственного совета

Целая комната — ради грандиозного полотна, написанного И. Е. Репиным в 1903 году. Картина была создана по правительственному заказу в связи со 100-летним юбилеем и должна была запечатлеть торжественное заседание Госсовета в Круглом зале Мариинского дворца 7 мая 1901 года. По жанру — коллективный портрет с 81 фигурой. Художник работал над ним в течение трёх лет, регулярно посещая собрания и обращаясь за помощью к своим ученикам — Б. М. Кустодиеву и И. С. Куликову. Кроме картины в зале представлены натурные этюды и изображения отдельных участников собрания.

Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения, 1903 г. Государственный Русский музей / rusmuseumvrm.ru