Премьера выдалась поистине булгаковской. В ночь с 11 на 12 апреля Илья Дель получил несколько ножевых ранений от своей возлюбленной, актрисы Александры Дроздовой и был госпитализирован в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести. После таких известий в мистику вокруг фигуры автора «Мастера и Маргариты» поверил и сам режиссёр спектакля. «Я раньше спокойно относился к «сверхъестественному» влиянию Булгакова на процесс постановки его произведений. Думал, совпадения. Но нет — создание постановки и правда оказалось сложнейшим», — признаётся Роман Габриа в интервью «Собаке.ru».

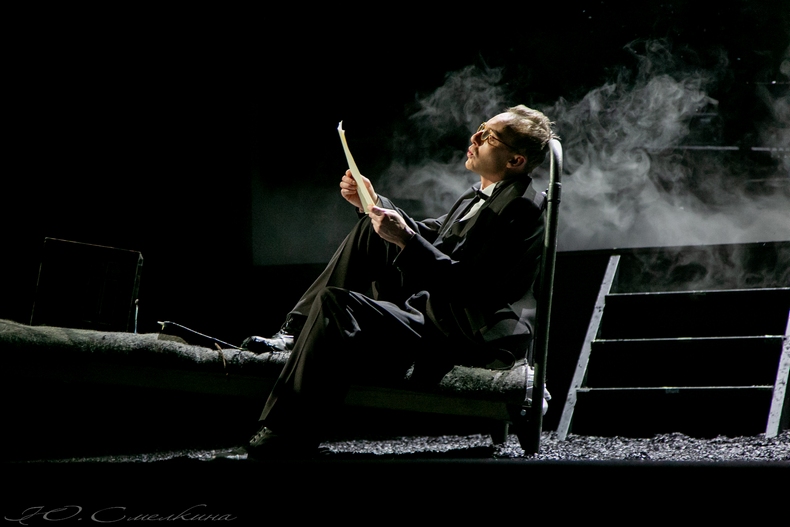

Илья Дель в роли Максудова на генпрогоне. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Немногословность героя-наблюдателя, оказавшегося в чуждом для него мире театра, и огромный творческий разгон режиссёра, успевшего за время работы создать 19 версий спектакля, дали премьере шанс состояться. Экстренным решением стал перевод роли Максудова на пластический язык, почти без текста. За несколько часов в спектакль был введён артист театра «Мастерская» Илья Колецкий, не раз работавший с Романом Габриа в качестве режиссёра пластики, в том числе и над новой постановкой.

Приступы неврастении, внутренняя беспомощность, невидимость, невозможность писателя противоречить «машине театра» позволили превратить Максудова в безмолвного героя, чей голос прорезается только через тексты его произведений. Причём опосредованно: в репликах персонажей его пьесы или как «закадровое» чтение романа (похоже самим Габриа). Не умаляя актёрскую смелость и талант Ильи Колецкого, однако, надо признать, что его Максудов стал лишь пластилиновой фигуркой, заполнившей образовавшеюся прореху, словно пуговица, найденная в ящике шкафа на замену потерянной игральной фишке.

.jpg)

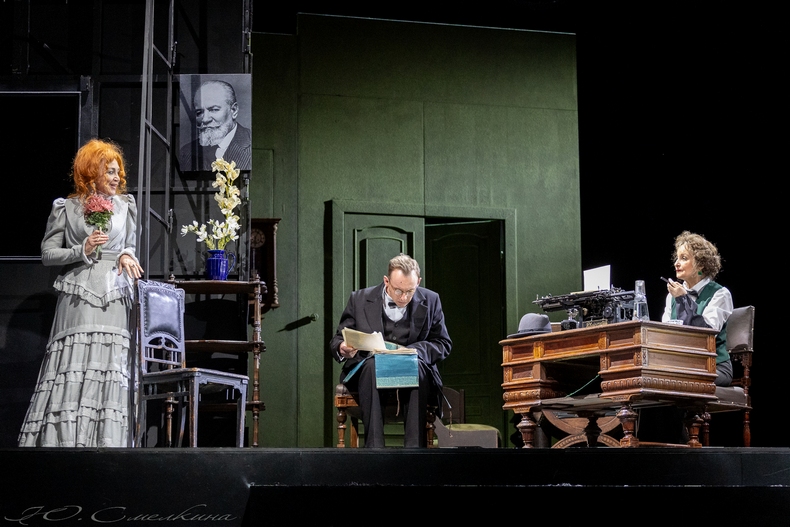

Сцена из спектакля. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Парадоксально, но исключение речи персонажа не повлекло за собой утрату булгаковского смысла. Безмолвие героя только добавило абсурдности и трагизма в театральном приключении Максудова. Ведь для старейшин театрального мира и в романе, и на сцене его мнение не имеет никакого значения, а вести односторонний диалог с молчаливым безымянным (как его только не называют) автором, который ни на что «не имеет права», гораздо легче.

Режиссёр честно признаётся, что в его постановке нет главного героя, а есть осевой персонаж – Максудов/ Булгаков, вокруг которого вертится театральный мир. Скорее всего, именно поэтому премьерная постановка не развалилась, лишившись одного элемента. Габриа, как идеальному драматургу для Независимого театра, удалось создать сценическое полотно, где нашлось место 20 актёрам Ленсовета: как старожилам театра – Сергею Мигицко, Михаилу Боярскому, Анне Алексахиной, Светлане Письмиченко, Евгению Филатову, Ирине Балай, так и артистам нового поколения – Лауре Пицхелаури, Олегу Фёдорову, Анне Мигицко, Антону Падерину, а также фрешмэнам этого театрального сезона, уже успевшим влюбить в себя петербургскую публику – Алисе Рейфер и Сергею Филипповичу. Актёрские работы получились запоминающимися, многие из них точно имеют шанс оказаться в галерее самых ярких образов театра.

Сцена из спектакля. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Свою гениальную роль главы Независимого театра Ивана Васильевича сыграл Сергей Мигицко. Имея неимоверное внешнее сходство с прототипом персонажа Константином Станиславским, народный артист с невероятным мастерством продемонстрировал его знаменитый метод в действии. В реакции публики читалось «Верим!»: зал был очарован харизмой, юмором и обаянием Сергея Григорьевича, чей герой не раз выходил за пределы сцены, радуя дальние ряды амфитеатра эффектными проходками.

Сергей Мигицко в роли Ивана Васильевича. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

От объёмного по хронометражу эпизода «в Сивцевом Вражке» невозможно оторваться. Монотонное, почти обрядовое озвучивание мыслей по поводу переделки новой пьесы с каждым пассажем вызывает всё меньше отторжения и всё больше интереса, куда же приведёт опытная творческая мысль Ивана Васильевича. Ведь в итоге даже опасения по поводу неправдоподобности использования кинжала в одной из сцен пьесы Максудова оказываются неоправданными: холодное оружие и сегодня очень даже применяют, не в гражданских войнах, так в гражданских браках.

Блистательную партию разыграла и Анна Алексахина. Секретарь-машинистка Поликсена Торопецкая в её исполнении, стала, пожалуй, самым живым персонажем, которому не чуждо всё человеческое. Непродолжительные, но очень яркие сцены в «предбаннике», вобрали в себя одни из самых смешных эпизодов «Театрального романа», в том числе анекдотичное появление примы Людмилы Пряхиной, роль которой досталась уморительной Светлане Письмиченко.

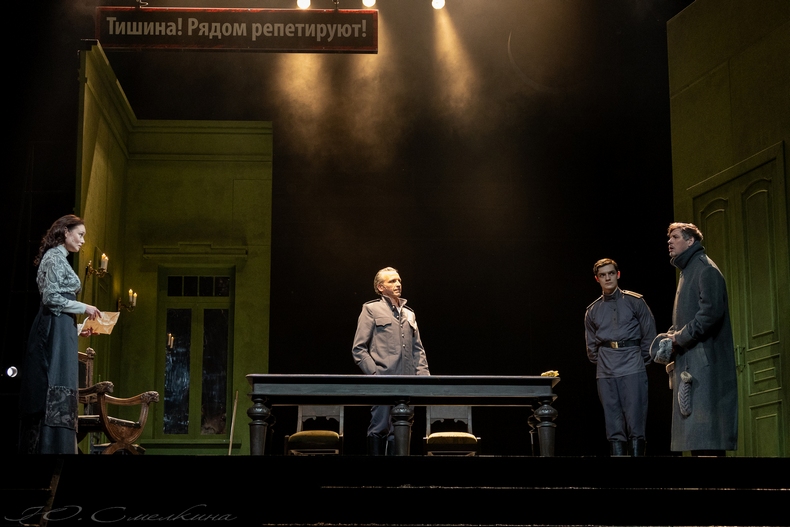

Сцена из спектакля. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Неожиданным, но неимоверно удачным, стало решение отдать роль режиссёра будущего – Фомы Стрижа – Анне Мигицко. Карикатурность «фу-фу-футуриста» была подчёркнута особой пластичностью и экспрессивностью игры, за которой еле-еле угадывалась актёрская стать Мигицко.

Анна Мигицко в роли Фомы Стрижа. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

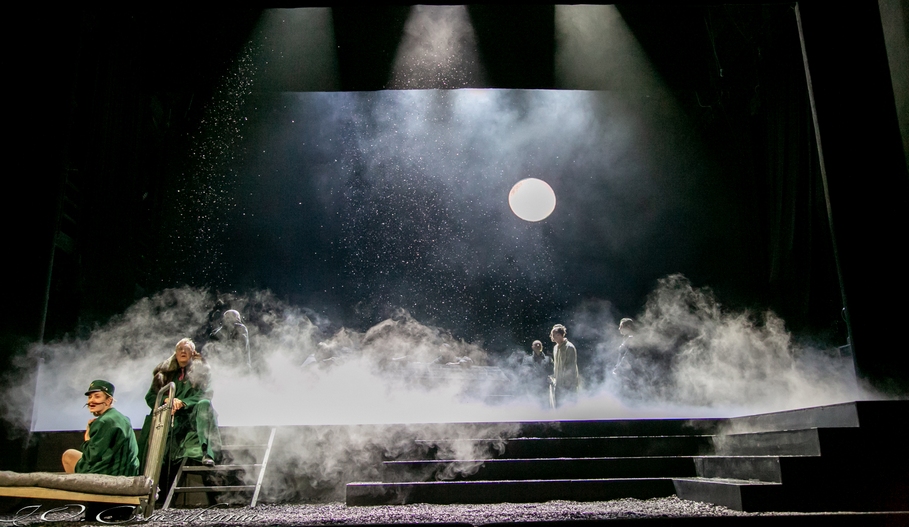

Галерея эксцентричных портретов, с которыми сталкивается Максудов, становится в спектакле Габриа круговертью театрального ада. Труппа Независимого театра, как Олимп Богов, мчится под «Адский галоп» из оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду», затягивая с собой писателя-новичка. Об инфернальной природе происходящего не дают забыть пронзительные раскаты грома со вспышками молний на фоне красной луны и чёрный снег-пепел под ногами. А образы Ксаверия Ильчина (Артур Ваха) и его проводника, время от времени декламирующего строфы из «Ада» Данте (Алиса Рейфер) и вовсе напоминают булгаковскую свиту Воланда.

Сцена из спектакля. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Ещё одна ипостась преисподней спряталась в коробочке с картинками Максудова / Булгакова. Его личный ад – события гражданской войны, воспоминания о которой и становятся текстом его произведений. Так в ткань спектакля вводится ещё один смысловой уровень. Вспышки памяти под солдатскую песню «Смело мы в бой пойдём / За власть Советов / И как один умрём / В борьбе за это» превращаются сначала в репетиции «Чёрного снега» Максудова, а потом и в картины «Дней Турбиных» Булгакова.

Ещё одна ипостась преисподней спряталась в коробочке с картинками Максудова / Булгакова. Его личный ад – события гражданской войны, воспоминания о которой и становятся текстом его произведений. Так в ткань спектакля вводится ещё один смысловой уровень. Вспышки памяти под солдатскую песню «Смело мы в бой пойдём / За власть Советов / И как один умрём / В борьбе за это» превращаются сначала в репетиции «Чёрного снега» Максудова, а потом и в картины «Дней Турбиных» Булгакова.

Сцена из спектакля. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Переключения между двумя мирами постепенно становятся всё более плавными. Во втором акте мы оказываемся вовлечены в два полноценных действия, и мир Турбиных, пытающихся спрятаться от войны «за кремовыми шторами», становится не менее реальным, чем мир сходящего с ума Максудова. Соединительной нитью в этом многоуровневом конструкте выступают фрагменты из «Белой гвардии», прочитанные Максудовым как строчки собственного романа. «А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег...».

Переключения между двумя мирами постепенно становятся всё более плавными. Во втором акте мы оказываемся вовлечены в два полноценных действия, и мир Турбиных, пытающихся спрятаться от войны «за кремовыми шторами», становится не менее реальным, чем мир сходящего с ума Максудова. Соединительной нитью в этом многоуровневом конструкте выступают фрагменты из «Белой гвардии», прочитанные Максудовым как строчки собственного романа. «А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег...».

Михаил Боярский в роли Сталина. Фото: Юлия Смелкина / Театр им. Ленсовета

Театральная фантасмагория с бенефисом Сергея Мигицко во время сцены репетиции пьесы Максудова неожиданно перетекает в биографическую плоскость Булгакова и его отношений со Сталиным. Несостоявшаяся в жизни встреча писателя с вождём предстаёт перед зрителем как эпизод документальной драмы. В роли Сталина – Михаил Боярский. Тот случай, когда работа гримёров сработала на 100 из 100. Скорее всего, по первоначальной задумке разговор между слабым и сильным мира сего был и длиннее, и содержательнее. Остаётся только догадываться, куда бы привёл их диалог, если бы Илья Колецкий стал полноценным собеседником в этой сцене.

Театральная фантасмагория с бенефисом Сергея Мигицко во время сцены репетиции пьесы Максудова неожиданно перетекает в биографическую плоскость Булгакова и его отношений со Сталиным. Несостоявшаяся в жизни встреча писателя с вождём предстаёт перед зрителем как эпизод документальной драмы. В роли Сталина – Михаил Боярский. Тот случай, когда работа гримёров сработала на 100 из 100. Скорее всего, по первоначальной задумке разговор между слабым и сильным мира сего был и длиннее, и содержательнее. Остаётся только догадываться, куда бы привёл их диалог, если бы Илья Колецкий стал полноценным собеседником в этой сцене.

Здесь же на руку Габриа сыграла незавершённость булгаковского «Театрального романа». Не противореча воле автора, создатели спектакля прерывают финальную картину в самом неожиданном месте, заявляя об этом прямо со сцены. Такая недосказанность, сначала осознанная, потом вынужденная, заставляет желать только одного, скорее посмотреть эту историю целиком.