Жизнь в «шорах»: превращение из озорницы в печальную юную диву

Галина Уланова родилась 8 января 1910 года в Петербурге. В детстве она любила носить матроску и мечтала стать моряком, чтобы путешествовать по разным странам. Играла с мальчишками в пиратов и разбойников, возилась с игрушечным луком и обожала ездить на рыбалку и охоту с отцом. Но жизнь выковала из сорванца приму, а повлияли на это два фактора: неспокойные революционные годы и «театральные» родители. Отец Сергей Уланов был солистом, а позднее режиссёром труппы Мариинского театра. Мама Мария — солисткой и педагогом классического танца.

_KZAdGBR.jpg)

Галина Уланова в детстве. Фото: biographe.ru, stuki-druki.ru

Девятилетнюю Галю отдали в Петроградское театральное училище (сейчас — Вагановское) во многом потому, что за девочкой некому было присматривать. Шла Гражданская война, у семьи практически не было денег. А училище работало почти как интернат: педагоги гарантировали, что воспитанница будет сыта, одета и обута.

Стать балериной — мечта многих девочек, но из-за профессии родителей Уланова хорошо знала изнанку искусства и рано лишилась иллюзий. Предстоящие занятия вызывали не радость, а страх. «У меня сложилось отчётливое представление, что мама никогда не отдыхает и никогда не спит. Наверное, это было довольно близко к истине. И я, слыша разговоры о том, что и мне предстоит учиться и стать балериной, с ужасом и отчаянием думала: неужели и мне придётся так много работать и никогда не спать?», — вспоминала артистка.

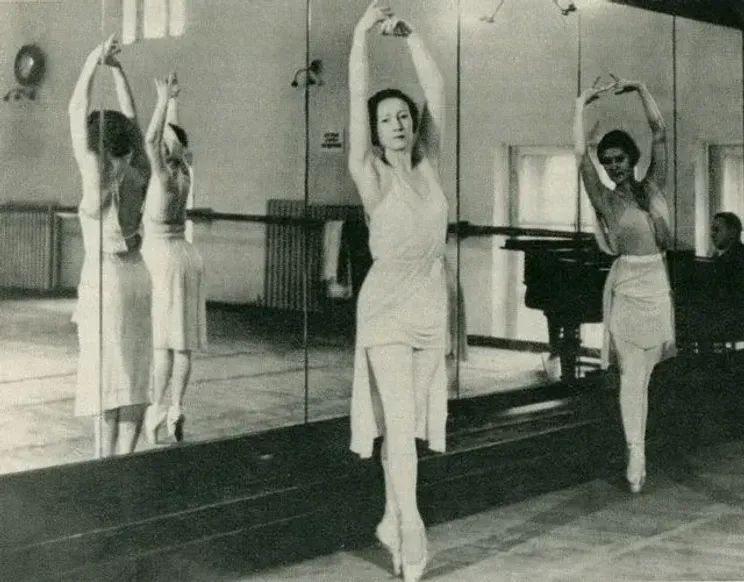

Первые шесть лет Галина занималась в классе своей мамы. «Мама была строгим судьёй и добрым другом не только для меня — для всех своих учениц. Отец никогда не занимался со мной танцем. Но его замечания, сделанные вскользь, мимоходом, запоминались мгновенно и помогали следить за собой всегда и постоянно», — писала балерина в автобиографии. Второй наставницей Улановой стала Агриппина Ваганова. Занятия с ней Галина называла уроками «блеска и изобретательности».

Фото: spletnik.ru

Уже в юности Уланова делала успехи, но сама принимала их довольно холодно. Балет вообще изменил её характер: открытый и озорной ребёнок стал замкнутым и неразговорчивым — такой артистка оставалась и в зрелом возрасте. Во время выступлений старалась не смотреть в зрительный зал, закрывалась от внешнего мира, а в сердце допускала лишь немногих. Говоря о своём искусстве, Уланова вспоминала старинные конки, которые ходили по её любимому Петербургу до появления трамваев. «На лошадей надевали шоры, чтобы ничто их не отвлекало. Вот в таких "шорах" я и проходила почти всю свою жизнь. Чтобы ничто не мешало работать, думать о своей профессии. Самое комфортное для меня состояние — одиночество».

Фото: museum.ru

И всё же Уланову окружало множество людей, среди которых были и балетные танцоры, и актёры, и музыканты, и художники. Ей всегда было интересно проводить время со старшими, не обязательно общаться, но находиться рядом и слушать разговоры об искусстве.

Первый успех на большой сцене: из лучшей выпускницы — в солистки театра

Привитое взрослыми чувство долга помогало балерине усердно работать, бороться с препятствиями и всецело отдаваться своему делу. Упорство принесло плоды: весной 1928 года, после выпускного спектакля, Уланову приняли в Ленинградский театр оперы и балета (Мариинский). Этой чести удостоились лишь трое человек со всего потока. Уланову экзаменаторы хвалили за чистоту исполнения, артистичность, техничность, лиризм и музыкальность.

Галине Сергеевне даже не пришлось проходить через кордебалет — она сразу стала солисткой и уже в октябре 1928-го танцевала принцессу Флорину в балете Чайковского «Спящая красавица». По словам балерины, роль в большом спектакле не принесла ей удовлетворения: «Никаких мыслей, никакого иного ощущения, кроме страха и стремления сделать всё только так, как тебя учили, даже никакого удовольствия от выступления я не испытала».

Настоящей балериной Уланова почувствовала себя в «Лебедином озере», когда училась сообщать корпусу движения птицы, вслушиваться в музыку Чайковского, «жить во власти мечты» и создавать образы Одетты-Одиллии. А Жизель была первой ролью, в которую Галина влюбилась. Чтобы прочувствовать свою героиню, артистка уехала в Царское Село. Там, в уединении на природе, она ощутила вдохновение, которое затем помогало проживать каждую партию.

В первые годы в театре Улановой отдавали совершенно разные роли. Молодой советский балет пытался найти себя, а потому хореографы много экспериментировали: соединяли классический танец с народным, адаптировали сюжеты литературных произведений и создавали новый пластический язык. Начинающим солистам приходилось много работать и привыкать к изменившимся условиям. «Я танцевала всё, что мне поручали: моя роль, не моя — тогда этого я не понимала. Работала, а любая работа, если она не совсем удачная, все равно приносит свои результаты…Предлагали мне разные партии — лирические, экспериментальные, даже акробатические, как, например, в "Золотом веке". В балете этом я была комсомолкой, спортсменкой, танцевала танец с четырьмя кавалерами, тоже спортсменами», — делилась артистка в автобиографии.

Все роли Уланова аккуратно записывала в тетрадь в клеточку. В тридцатые годы на страницах появлялись названия «Лебединое озеро», «Раймонда», «Шопениана», «Ледяная дева», «Конёк-Горбунок», «Баядерка», «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан» и множество других.

Фото: kulturamgo.ru

Уланова быстро стала звездой советского балета, ей рукоплескали многие именитые современники. Талант балерины часто сравнивали с мастерством гениев эпохи Возрождения — Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля. Поклонники Улановой не просто задаривали её цветами, они восхищались, рыдали, а порой даже падали в обморок от искусства столь совершенного. Галина Сергеевна покорила многих именитых современников. Лучшую характеристику дал Алексей Толстой: «Обыкновенная богиня», — называл он Уланову.

Талант артистки оценило и советское руководство. Уланова была на торжественном приёме в Кремле, куда её пригласил сам Сталин. В годы Великой Отечественной войны балерина ездила по разным уголкам страны — выступала в госпиталях Свердловска, Молотова, Алма-Аты перед больными и ранеными. Позднее многие солдаты писали ей трогательные письма с благодарностями: искусство Улановой давало им силы жить.

Галина Уланова в балете «Бахчисарайский фонтан». Фото: kino-teatr.ru

В 1944 году танцовщицу перевели в Большой театр. «В Ленинграде я привыкла к довольно строгой, сдержанной манере танца. Московская школа танца — более свободная, раскрепощённая, что ли, эмоционально открытая. Здесь и сцена больше, требующая большего размаха», — делилась Уланова.

Мировой триумф: гастроли Улановой в Англии

Она выступала перед Шарлем де Голлем, Уинстоном Черчиллем и американскими дипломатами во время их визитов в Советский союз. А затем прима сама стала пробивать окно на Запад. Впервые в 1956 году Большой театр выехал с гастролями в Лондон. Это был первый триумф российских артистов со времён «Русских сезонов» Дягилева. Уланова танцевала Джульетту, в зрительном зале сидела королева Елизавета II. Чопорные англичане забыли об этикете и неистово аплодировали, кричали, махали руками и рвались к сцене. После спектакля восхищённая толпа пыталась прорваться к артистам, не помогла даже шеренга полицейских.

Гастроли открыли советскому балету путь за железный занавес. После выступлений в Англии последовали спектакли во Франции и ФРГ, а затем в США и в Канаде. Уланову знали и боготворили по всему миру. Восхищение было настолько сильным, что балерине даже приписывали роман с принцем Филиппом, супругом английской королевы. На самом деле, избранников Уланова встречала только на родине, однако все её браки были гражданскими, а завести детей артистка так и не смогла.

Наставница талантов: наследие великой балерины

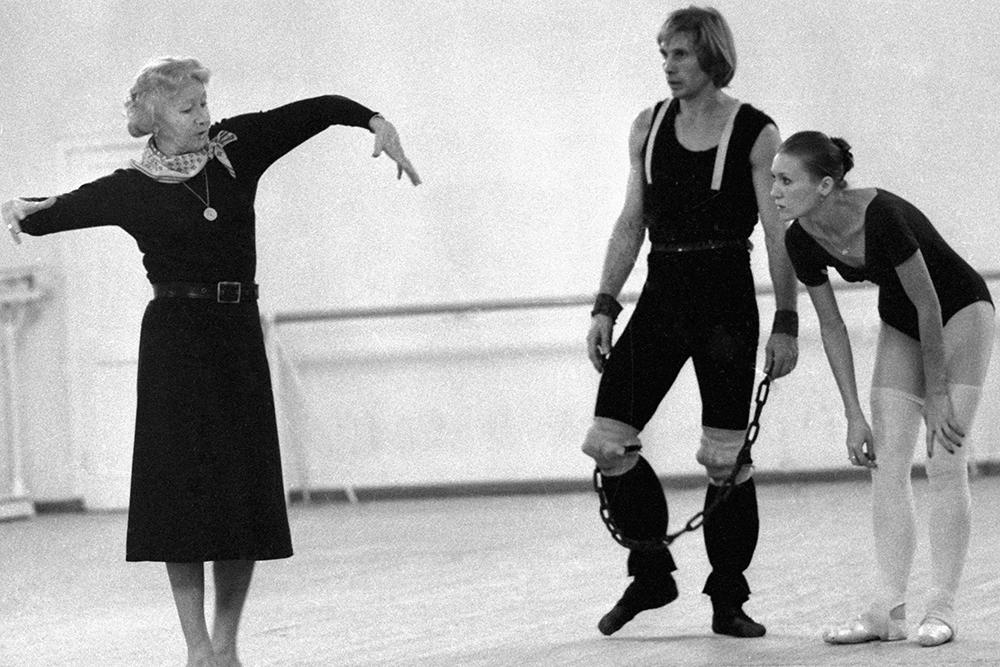

В 1960 году прима завершила артистическую карьеру, попрощалась со зрителями Большого театра балетом «Шопениана». После этого Уланова открыла новую грань своего таланта — стала педагогом-репетитором, воспитала несколько поколений выдающихся танцоров.

Фото: rg.ru

Первой и главной её ученицей была Екатерина Максимова, а затем Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Нина Семизорова, Людмила Семеняка. Занималась балерина и с Николаем Цискаридзе, который посвятил ей очень тёплые воспоминания и выпустил о балерине книгу в издательстве Академии Вагановой. Будучи мировым авторитетом в балетном мире, Уланова обучала и солистов Парижской оперы, Гамбургского балета, Шведского королевского балета, Австралийского балета, а также артистов из Японии.

Благодаря Улановой советский балет начал греметь по всему миру, а Большой театр стал знаком качества. Сама балерина вошла в историю как обладательница множества титулов и престижных наград, среди которых несколько Сталинских премий и орденов Ленина. В честь Улановой назвали алмаз, астероид, сорт сирени и тюльпанов. Она же оказалась единственной, кому установили два памятника ещё при жизни — в петербургском парке на Елагином острове и в Стокгольме. Прикоснуться к истории балерины совсем скоро можно будет в мемориальном музее, который откроется после реставрации в её квартире на Котельнической набережной в Москве.

Больше о звёздах балета:

— Рудольф Нуреев. О жизни протестующего принца в пяти партиях;

— От Щелкунчика до учителя-маньяка: выдающиеся партии Николая Цискаридзе;

— Анна Павлова и её легендарный «Умирающий лебедь».