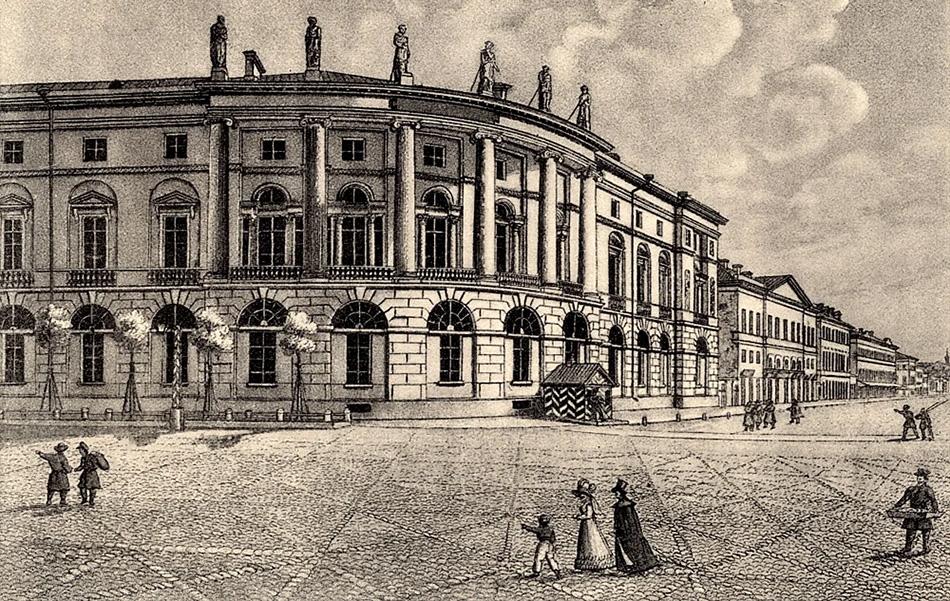

Точкой отсчёта в истории Российской национальной библиотеки принято считать 1795 год, когда Екатерина II утвердила проект первого здания на угла Невского проспекта и Садовой улицы. План создания открытого государственного книгохранилища появился у императрицы ещё в начале её царствования – в 1766 году. Для Екатерины II, как для последовательницы просветительских идей, было важно не только организовать полное собрание российских книг, но и создать ещё один источник народного просвещения – сделать знания доступными. Здание в самом центре города, спроектированное архитектором Е. Т. Соколовым специально под нужды библиотеки, должно было привлечь «любителей учёности» и стать для них вторым университетом.

Автотинта «Садовая улица» из фонда РНБ, 1800-е гг.

На осуществление плана ушло почти 20 лет. После кончины императрицы дела по обустройству библиотеки были заторможены приходом к власти Павла I. Лишь благодаря графу А.С. Строганову, известному русскому меценату, ставшему впоследствии главным директором императорских библиотек, строительство здания завершилось. Фонд постепенно пополнялся манускриптами, сначала только за счёт приобретений из частных собраний. Важную роль в организации книгохранилища сыграл А.Н. Оленин, нанятый Строгановым в качестве помощника. Будущий директор публичной библиотеки уже в 1810 году впервые ввёл «закон об обязательном экземпляре», согласно которому каждое печатное издание, выпущенное в России, должно было обязательно попадать в фонд Библиотеки на безвозмездной основе. Хотя здание было готово к 1812 году, события Отечественной войны вынудили эвакуировать самую ценную часть собрания из Петербурга. Торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки состоялось спустя два года – 14 января 1814 года в Овальном зале в присутствии более двухсот человек.

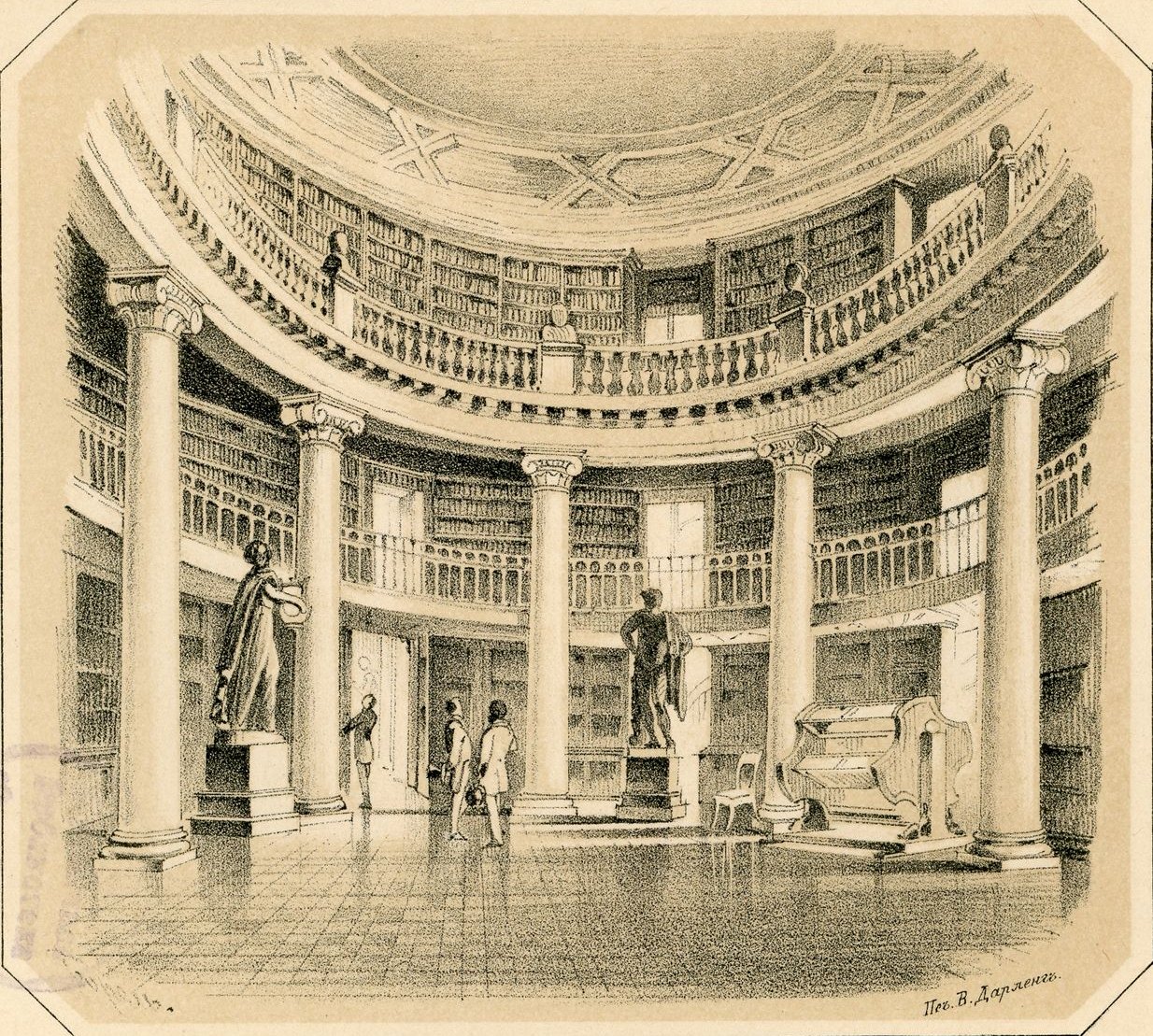

Рисунок П. Ф. Бореля «Овальный зал бельэтажа», из фонда РНБ, 1852 г.

Овальный зал Русского книжного фонда

Сегодня в Овальном зале Соколовского корпуса размещается хранилище Русского книжного фонда (издания с 1725 по 1956 год). Роскошные интерьеры претерпели немало изменений с XVIII века. В целях пожарной безопасности и увеличения пространства для хранения книг из убранства исчезли ионические колонны и деревянные балюстрады. Так, во время первой реконструкции в середине XIX века для зала были спроектированы уникальные стеллажи со специальными поручнями и ступеньками для лёгкого доступа к верхним полкам. Такое решение предложил архитектор, и по совместительству библиотекарь, В. И. Собольщиков.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Ещё одной особенностью организации фонда является формальная расстановка. Чтобы экономно использовать место на полках, книги стоят по формату и размеру, а не по алфавиту или году издания. Самые большие издания – фолианты – всегда располагаются на нижних полках, ведь достать тяжеленую книгу сверху не так легко и всегда безопасно. Такая система хранения называется крепостной. Это значит, что за каждым экземпляром закреплено конкретное место (зал, шкаф, полка), которое зашито в специальный шифр.

.jpg)

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Корпус Росси

К 1833 году было завершено строительство второго корпуса по проекту Карла Росси. Главный читательский вход теперь был с Александринской площади (ныне – площадь Островского). На фасаде была размещена колоннада и фигуры древних философов, историков и поэтов.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Отдел эстампов

На втором этаже в новом здании расположился Отдел изящных искусств и технологий. В зале, позже названном Ларинским, были собраны альбомы и книги по искусству, для просмотра которых требовались огромные столы. В 1856 году в библиотеку попало 24 портрета русских литераторов – одна из первых национальных фотоколлекций в России. Это был дар от самого С. Л. Левицкого – отца русской фотографии. Сегодня здесь функционирует читальный зал Отдела эстампов, где можно получить доступ к произведениям графического искусства разных эпох, в том числе и современного андеграунда, например работам фотографа Бориса Смелова.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Кабинет Фауста

Архитектурной жемчужиной корпуса Росси является Готическая зала в Отделе редких книг. Построенная по подобию средневековых библиотек комната получила название «Кабинет Фауста». Здесь хранятся книги, изданные до 1501 года, – инкунабулы (от лат. incunabula — «колыбель», «начало»), то есть первые детища книгопечатания. В центре зала находится статуя Гутенберга – первого типографа и книгоиздателя Европы.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Помещение напоминает монастырскую келью, из-за витражей сюда почти не проникает солнечный свет. Такая планировка была специально придумана для большей сохранности старинных книг. При визите сюда взгляд цепляют внушительные фолианты, прикованные к полкам цепями. Такие меры объясняются несколькими историческими фактами. Культура чтения была совсем иной: во-первых, на заре книгопечатания к книгам относились как к драгоценностям. Кроме защиты от кражи цепи помогали сохранять порядок, ведь у каждого издания было своё место в шкафу. Книги не уносили из хранилища, а читали рядом со стеллажом, ставя их на пюпитр.

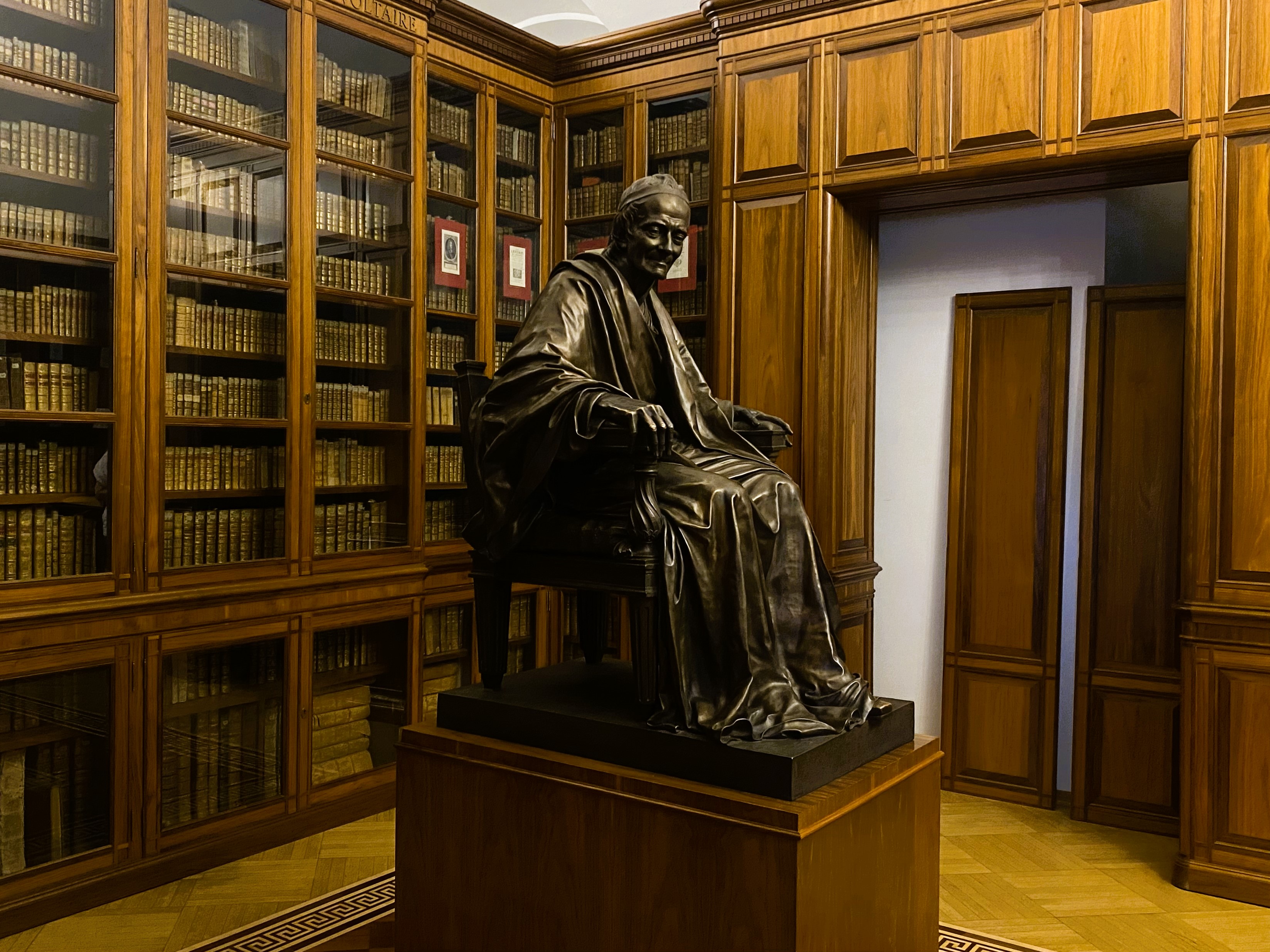

Библиотека Вольтера

По соседству находится ещё одно место притяжения библиофилов. В Центре изучения эпохи Просвещения хранится около семи тысяч книг из личной библиотеки Вольтера. Почти треть изданий содержит заметки и черновики французского писателя эпохи Просвещения. Коллекция книг Вольтера было выкуплена Екатериной II сразу же после смерти философа за весьма крупную сумму. Одним из мотивов поспешных переговоров о приобретении его библиотеки называют нежелание императрицы рассекречивать свою переписку с ним. Также в планах Екатерины было построить в Царском селе точную копию Фернейского замка – дома в поместье Ферне на границе Франции и Швейцарии, где Вольтер прожил более двадцати лет. Именно туда ей и хотелось перевезти библиотеку, но проект так и не был реализован по финансовым причинам. В Императорскую Публичную библиотеку собрание книг попало лишь спустя 80 лет после покупки. До 1861 года книжная коллекция Вольтера находилась в Эрмитаже.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Читальные залы

Если в Отдел редких книг, Русский книжный фонд и Библиотеку Вольтера можно попасть только с экскурсией или по специальному обращению, то читальные залы Библиотеки доступны каждому. В РНБ на площади Островского функционирует два главных читальных зала: Ленинский и Универсальный.

.jpg)

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Ленинский зал

До конца XIX века основным для читателей был зал в корпусе Собольщикова. Светлое помещение, спроектированное с учётом всех удобств и нужд посетителей, было построено за два года, с 1860 по 1862. Здесь появился книжный лифт, столы для справок и даже особенная дамская комната, где читательницы могли поправить свой туалет. Название «Ленинский» зал получил в 1960 году в день 90-летия В. И. Ленина, который не раз здесь работал.

.jpg)

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Универсальный читальный зал

Самый большой зал Библиотеки открылся на площади Островского только в 1901 году. Из-за нехватки места и для книг, и для посетителей было принято решение построить ещё один корпус. Новое здание с громадным читальным залом на 400 человек спроектировал архитектор Е.С. Воротилов. Сегодня сюда может попасть любой желающий по читательскому билету. В просторном помещении с огромными окнами можно спокойно посидеть за работой, не отвлекаясь на городскую суету. Фирменные настольные лампы зелёного цвета не только добавят уюта, но и вдохновят на плодотворные занятия и учёбу.

Фото: Анастасия Вохминцева / Горбилет

Что важно знать перед посещением:

Адрес: площадь Островcкого, д. 1-3. Ст. м. «Гостиный двор».

Режим работы читальных залов: ПН-ПТ — с 9:00 до 21:00, СБ-ВС — с 11:00 до 19:00.

Для входа в библиотеку необходимо оформить читательский билет. Возьмите с собой паспорт. Издания на дом не выдаются.

Стоимость билета на обзорную экскурсию по Главному зданию: 750 ₽. Купить билеты можно онлайн.