Очередной «Брат»? Какие фильмы 90-х вошли в спецпрограмму

Конкурсную программу, состоящую из 82 фильмов, дополнили 10 спецпрограмм. Кинокультурный список 90-х состоит из семи больших картин и 12 короткометражных лент.

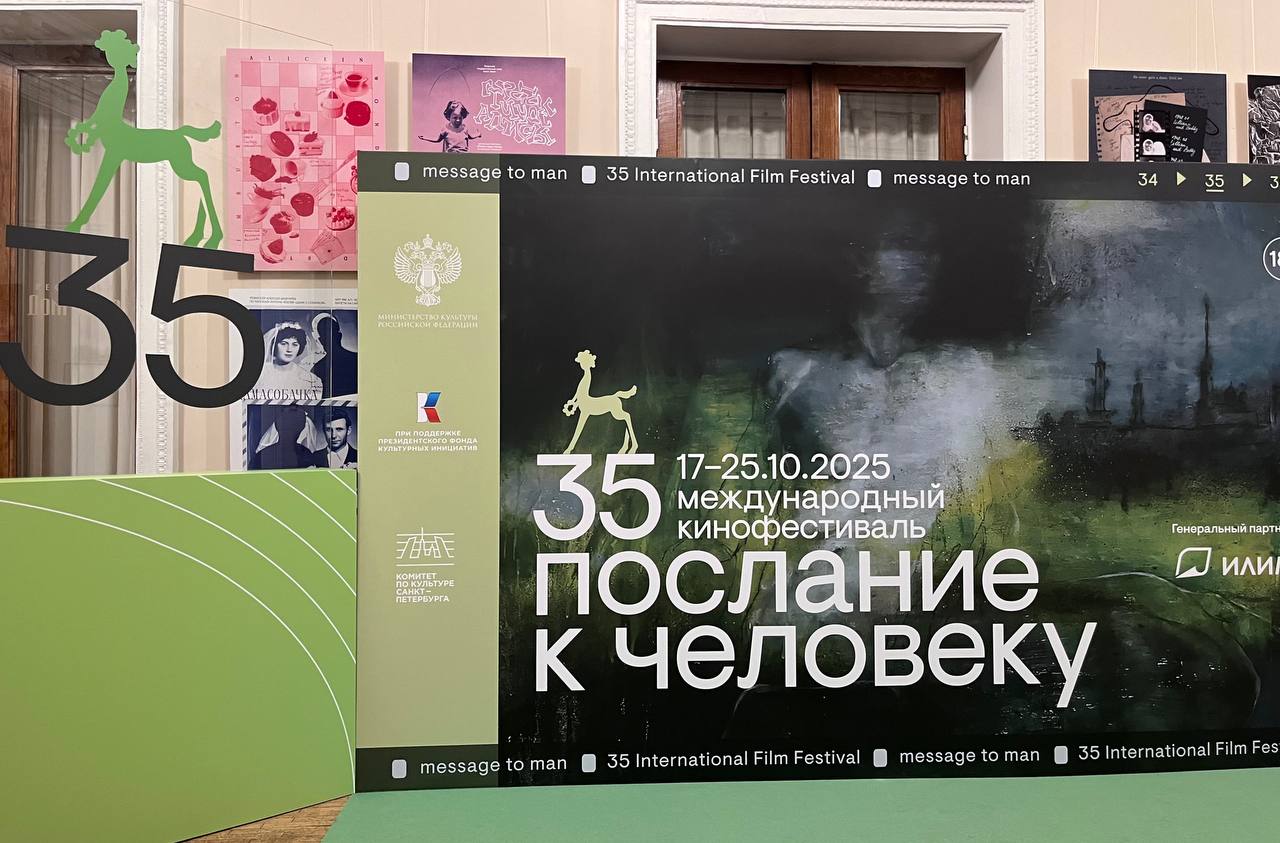

Выбор постперестроечной эпохи оказался неслучайным. В честь юбилея кураторы решили вернуться в переломные 90-е — время, когда в городе и киномире появился фестиваль «Послание к человеку». Это попытка не только отыскать новые смыслы, но и сохранить старые, те, что стали фундаментом нынешнего «Послания».

«Программа пытается ухватить то, каким было кино Петербурга в 90-х, при этом старается избежать самых громких имён. В этом смысле Балабанов и Сокуров “пересвечивают” собою пространство. И именно в этом “пересвете” мы пытаемся понять, что там происходило. Это история промежуточного времени между одной системой и другой, попытка в ней разобраться», — рассказал «Горбилету» куратор спецпрограммы «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х» Егор Сенников.

Фото: Юлия Буркова / Горбилет

Кроме того, саму программу можно считать своеобразным конспектом людской бытности, возникшей на стыке двух таких разных эпох. С её помощью нынешние зрители смогут уловить ощущение уже утраченного времени, столь необъяснимо притягательного для новых поколений.

«Мне кажется, у каждого они свои. И всегда будут типовые ответы. Кто-то увидит свободу, кто-то увидит бедность, а кто-то увидит классовое расслоение. Мне как раз кажется, что их нереально внятно уловить и описать однозначно и достоверно. Именно потому, что это полное разрушение всего того, что было до этого и собирание чего-то нового», — добавил Егор Сенников.

Среди разнообразия фестивальной спецпрограммы, «Горбилет» выбрал несколько фильмов и посетил показы в Петербурге. Рассказываем, как менялась жизнь людей и строился кинематограф конца 90-х в Северной столице.

Начало «промежутка»: кино Алексея Учителя, Сергея Сельянова и Виктора Аристова

«Обводный канал» и «Ёлы-палы или Митьки в Европе» Алексея Учителя, 1990

Знакомство с кино 90-х можно смело начинать с двух контрастных работ президента фестиваля «Послание к человеку», режиссёра и сценариста Алексея Учителя. Первым, в 1989 году он стал снимать «Обводный канал» — документальный фильм с элементами игрового кино. Как позже признается режиссёр, эта лента стала его любимой.

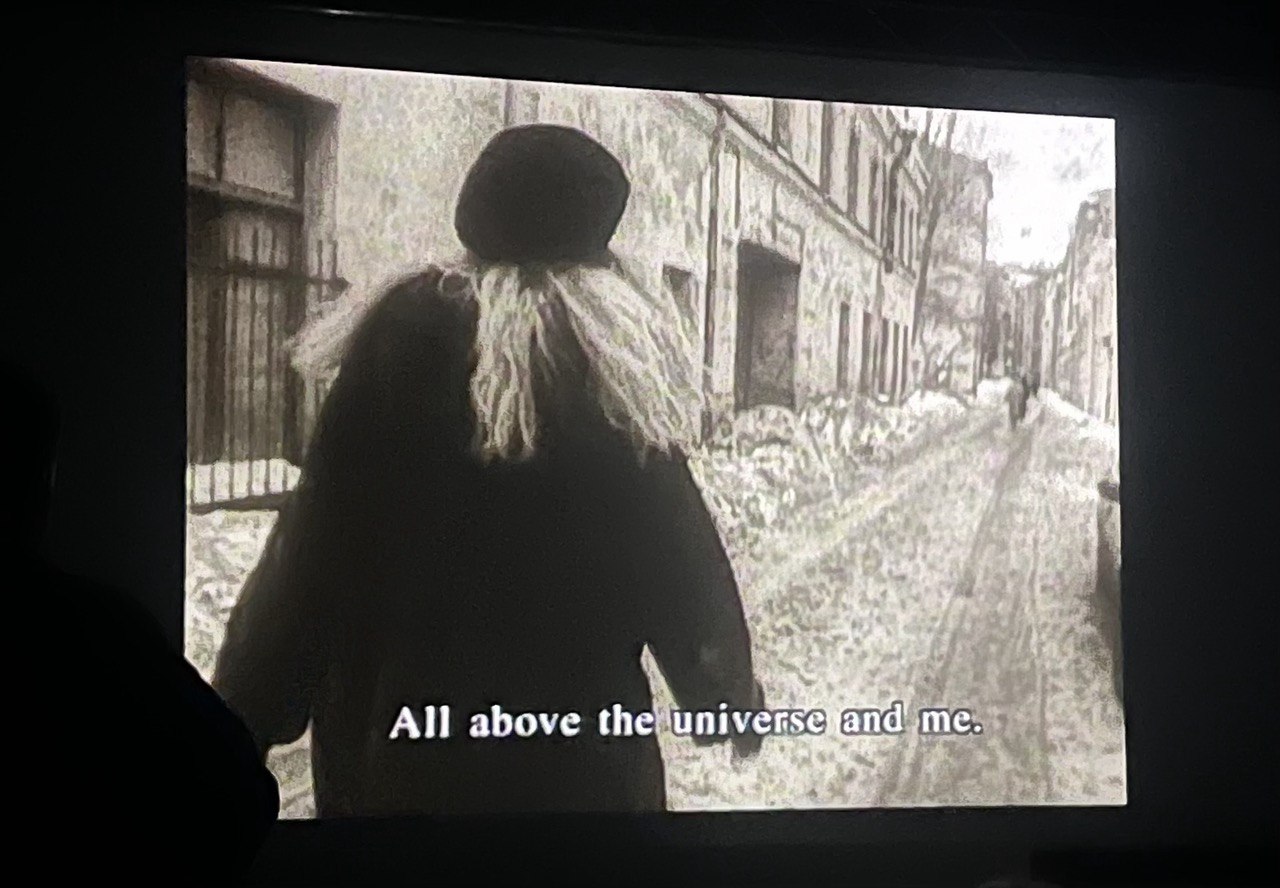

По сути, фильм представляет из себя большой коллаж — собирательный образ Петербурга начала 90-х. Здесь соседствуют три сумасшедших дома, духовная академия и коммуналки, где проводят квартирники. Реальность и абсурд идут рука об руку: парень, бегающий по кругу после девяти попыток покончить с собой, реальный концерт близнецов в сумасшедшем доме на Первомай, поэт в костюме водолаза и так далее.

«Петербург — это даже не родное, это что-то большее. В каждом своём времени он разный, но его суть, к счастью, не поменять. Здесь мысль очень простая: нужно подумать, за каким забором сумасшедший дом», — рассказал Алексей Учитель.

Фото: кадр из фильма «Обводный канал», реж. Алексей Учитель, 1990 год / kinopoisk.ru

Есть в ленте сцена, которая слегка выбивается из её болезненно-голубого настроения — фрагмент встречи популярной тогда художественной группы «Митьки» с поэтом-диссидентом Андреем Синявским во Франции. Встреча состоялась во время европейского тура художников, который также запечатлел Учитель. Вставной эпизод возник из-за того, что монтаж «Обводного канала» проводился позже, чем собирались «Ёлы-палы или Митьки в Европе».

Роуд-муви с «Митьками» — необычный документальный фильм, снятый Учителем совместно с бельгийцем Яном Хинтьенсом. Именно он предложил поехать в Европу, нанять автобус и раскрасить его.

«Поездка выдалась уникальной, и надо сказать, что Алексей передал эту атмосферу — “вырвались”! И на самом деле мы расписывали два автобуса, насколько я знаю, судьба второго трагическая. А вот тот, что в кадре, как говорят, находится в музее в Антверпене», — вспоминает член творческой группы «Митьки», художник Дмитрий Шагин.

Фото: кадр из фильма «Ёлы-палы или Митьки в Европе », реж. Алексей Учитель, 1990 год / vkvideo.ru

Путешествие русских творцов по Европе выглядит карикатурно и стереотипно, но вместе с тем очень по-родному. Кадры Петербурга, украшенного строительными лесами сменяют Франкфурт-на-Одере, Париж, Кёльн. И несмотря на все красоты, мысль о том, что в гостях хорошо, а дома лучше, никуда не деть. Как отмечает ещё один «Митёк», Виктор Тихомиров: «в фильме сохранилась уходящая нынче атмосфера товарищества и общности людей».

«Духов день» Сергея Сельянова, 1990

Своё отражение 90-х снял Сергей Сельянов. У него получилась метафизическая притча, где главный герой наделён способностью предсказать будущие взрывы. Фантастическая зарисовка разворачивается в перестроечном Петербурге с лоском обшарпанных коммуналок и родных деревень Ленинградской области. А в центре сюжета — Иван Христофоров, которого играет музыкант Юрий Шевчук.

Христофоров копается в семейной истории, чтобы выяснить, откуда у него столь необычный дар, но неожиданно привлекает внимание государственных спецслужб. Любители литературы без труда узнают в этой семейной хронике отголоски магического реализма Маркеса: род Христофоровых напоминает многочисленное и обречённое семейство Буэндиа. Сельянов использует этот узнаваемый каркас, чтобы, обновив его, вписать в контекст современной российской действительности.

Фото: кадр из фильма «Духов день», реж. Сергей Сельянов, 1990 год / kinopoisk.ru

«Дожди в океане» Виктора Аристова и Юрия Мамина, 1994

В 1994 году вышел фильм «Дожди в океане» Виктора Аристова, законченный Юрием Маминым. Экранизация произведения Александра Беляева «Остров погибших кораблей» стала манифестом советского палп-фикшна. Режиссёры адаптируют фильм к смутным временам — декорации из руин и ржавого железа как нельзя лучше символизируют развал СССР. Хотя и в картине, и в романе, по начальным главам которого снята лента, действие происходит в начале ХХ века.

Юная Лилиан встречает инженера Картера на борту океанского лайнера. Его в свою очередь там выслеживает полицейский Симмонс, чтобы арестовать по обвинению в убийстве. Неожиданно все трое оказываются в открытой воде и становятся невольными героями камерной драмы. Здесь интим соседствует с разрухой, а концовка превращается в метафору о крушении не только масштабных замыслов, но и целой эпохи.

Фото: кадр из ролика «Дожди в океане (1994)» / vkvideo.ru

Калейдоскоп 1990-х: короткометражное кино

Постперестроечное кино, равно как и сама эпоха, было ярким и разнообразным. Понять его после просмотра одного фильма вряд ли получится. Для того, чтобы немного приблизиться к смыслам кинематографа Петербурга 90-х, стоит обратиться к короткометражкам.

«Короткий метр — один из способов посмотреть на многогранность того времени. Мы изучали самые важные имена в этом направлении, которые гораздо быстрее помогают понять ситуации чувствования этого промежутка. Каждый из фильмов задаёт свой вектор в пластичной и рефлексивной истории 90-х», — отметил куратор спецпрограммы фестиваля Егор Сенников.

Эксперименты Дмитрия Фролова

Работы этого режиссёра-экспериментатора серьёзно отличаются даже друг от друга. Импровизация «Призраки белых ночей», снятая в 1991 году, ещё до официального развала СССР, смотрится легко и по-настоящему свободно. Многие считают эту беззаботную ленту последним фильмом Союза, потому что впервые его показали в 1991-м, за день до путча. В этой ленте всё просто — счастливая и беспечная молодёжь гуляет по аутентичному Петербургу.

Более поздняя работа Фролова «Надъ озером» 1995 года посвящена Александру Блоку. Картина типична для режиссёра, здесь всё по канонам эстетики зарождения «синематографа» — атмосфера Серебряного века, дореволюционный сюрреализм и тема мистики, проходящая красной нитью через фильмы Дмитрия Фролова. При просмотре немого кино, снятого в 1990-х не веришь, что может быть так аутентично и по-настоящему. В интервью режиссёр рассказывал, что такого эффекта помогли добиться камера с ручным приводом, костюмы и грим, характерные для тех времён.

Фильмы «мертвящей неподвижности» Эдуарда Шелганова

Настоящий андеграунд кино 90-х зарыт в картинах Эдуарда Шелганова. Как рассказывал сам режиссёр, встречу с которым организовали на «Послании к человеку» в этом году, он снимал во время «полной несостоятельности и неподвижности окружающего, когда с помощью камеры можно было “болтать” со зрителем».

Одной из его первых узнаваемых работ стал «Конец Санкт-Петербурга или новый Икар» 1992 года. Образы Икара и будто бы замученного Петербурга объединяются. Герой вместе с городом возвышается и с ним же «обрушивается». Мрачный и самобытный короткий метр, в котором, по мнению автора «удалось сложить документ эпохи с эстетикой». При этом Шелганов до сих пор задаёт вопросы зрителю: «в “Икаре” можно было взять артиста из балета Михайлова и прыгал бы он лучше, чем я. Но вот было бы это лучше?»

В 1993 году появился «Групповой портрет одиночества», в котором режиссёр также выступал актёром. На протяжении всей ленты персонажи стараются быть запечатлёнными на плёнку, но эти попытки оборачиваются неудачей и изоляцией. Как и обывательские попытки задержаться в жизни на срок, дольше отведённого.

«Был упадок, промышленно-производственная дистрофия, на фоне которой вполне можно было быть автором при некоторых усилиях. Нужно было искать 16–мм плёнку, она сразу отсевиала каких-то спонатнных персонажей. Поэтому и в кино шли те, кто готов был вложиться в долгое высказывание», — отметил режиссёр Эдуард Шелганов

Взгляды из вне Дмитрия Лурье

Главная фишка фильмов режиссёра — присутствие незримого наблюдателя. Так было и в ленте «Жук-1» (1995), где главный герой — дизайнер и художник Д. М. бесцельно шатается по Петербургу, смотрит, как снимают очередную часть бондианы и выполняет спецзадания от пионера.

Через год публика знакомится с «Пустотой», где в кадре — уже знакомый нам режиссёр Эдуард Шелганов. Его герой одержим фантомом девушки и по словам Лурье, пребывает в состоянии «ноль-бытия» — полного опустошения после завершения чего-то масштабного. Кульминация этого ощущения накрывает персонажа в конце, когда тот бежит за уходящим трамваем. Совсем обессилев, он падает в сугроб и замерзает.

Не менее глубокий фильм Лурье снял на закате первого тысячелетия, в 1999 году. Действия «Привкуса» разворачиваются ранней весной на Васильевском острове. Норвежская художница Беате Петерсен, которая играет в ленте саму себя, торопится рассказать другу про вещий сон. По фоновому реквиему Вильгельма Зоргенфрея становится понятно, к какому финалу ведёт нас и свою героиню режиссёр.

Девушка натыкается на тело мужчины в сугробе. В этот момент она ест любимые ленинградские конфеты. Ощущение сладости поможет ей выйти из оцепенения после столкновения со смертью. Но останется вопрос: какой привкус сильнее?

Фото: Юлия Буркова / Горбилет

Андеграундная анимация и новое художественное направление

Дополнили богатую программу работы сразу нескольких режиссёров. В анимационный мир 90-х зрителей погрузили четыре коротких мультфильма Тимура Новикова и Сергея Шутова. Постмодернистские короткометражки, где в центре цветных полотнищ расположены маленькие примитивные фигурки. «Самолёт», «Подводная лодка», «Восход солнца» и «Пингвины» — своеобразная ирония, где сочетается гротескная разница в масштабах, кустарность и примитивизм.

Не менее обескураживающая работа — «Манифест неоакадемизма» — лента Ольги Тобрелутс 1996 года. По задумке фильм должен был стать первой в мире рекламой целого художественного направления, в котором режиссёр и сама состояла. Нарочитый артистизм, неумелая, но забавная компьютерная графика — попытка показать новый художественный язык, который появился после того, как постмодернизм разрушил искусство. К такому выводу приходят Пушкин, Ахматова и Гоголь, которые встречаются на том свете, размышляют о высоком и задают тренд на неоакадемизм.

Показали всё, что смогли: андеграундное кино второй половины 1990-х

«Концерт для крысы», 1995

В 1995 году на экраны выходит «Концерт для крысы» Олега Ковалова. Абсурдистский фильм, снятый по мотивам произведений Даниила Хармса, написанных в преддверии Второй мировой войны. Своеобразное кино-мираж собрано из «говорящих» кадров, необычных планов, авангардистских анимаций и отказа от поисков смысла. Через изображения быта 1939-го режиссёр не старается разобраться в новом времени, наоборот — он отправляется в прошлое. Всё, что видит зритель в картине, Ковалов призывает понимать буквально: «все люди и вещи обозначают всего лишь самих себя».

Помимо абсурдных кадров в ленте мелькает кинохроника 30-х годов, звучат советские и немецкие песни того времени. Как и Хармс, Ковалов не копается в смысле бытия, он просто продолжает дело писателя: если не можем понять мир вокруг нас, тогда сделаем его ещё абсурднее.

Фото: кадр из ролика «Концерт для крысы (1995)» / vkvideo.ru

«Упырь», 1997

Следующая остановка — 1997 год — время особенное для отечественного кинематографа. Тогда в конце года прошла премьера «Брата» и зажглась звезда Сергея Бодрова. После этого многие картины меркли в лучах всенародной любви к феномену Балабанова. Но ведь попытки режиссёров показать «героя из нашего двора» были раньше.

К примеру, «Упырь» — индустриальный фильм, снятый на просторах Кронштадта, совмещает в себе хоррор и постсоветский неонуар. В этом кино, хронометраж которого чуть больше часа, Петербург — это точка притяжения «героев того времени». Многие из них вылеплены по знакомому публике прототипу балабановского Данилы Багрова. Правда, в «Упыре» Сергея Винокурова истребитель вампиров в исполнении молодого Алексея Серебрякова, сражается не за правду, а против «упырей». Борьбу эту сопровождают схватки под эпичную музыку, кажется, словно смотришь американский боевик. Можно сказать, это — постсоветский ответ заокенскому Блейду.

Самобытным фильм делает не только маленький бюджет, но и безграничный энтузиазм режиссёра и всей творческой команды, которая согласилась безвылазно поселиться в Кронштадте и посвятить всё время работе. В результате кино сняли всего за 12 дней.

Вампиры здесь — метафора эпохи, в которой не осталось места человечности, а борьба со злом оказывается бессмысленной. Ещё громче об этом временном «промежутке» говорят сами герои картины: «У нас хоть и городок маленький, но страсти бушуют в духе времени: стрельба, борьба за сферу влияния. <...> Иногда мне кажется, что мы живём не при конце эпохи, а при конце света».

Фото: кадр из ролика «Упырь (1997)» / vkvideo.ru

Пресловутый лейбл «бандитского Петербурга» всё ещё прослеживается, но вместе с ним в фильме есть аутентичность и даже толика иронии. Бандиты, господствовавшие в начале 90-х, теперь сами жертвы и их нужно защитить.

А в финале картины придётся задать себе сложный вопрос: одолев вампира, не успел ли ты сам стать кровососом и вырастить в себе врага?

«Железная пята олигархии», 1998

Завершает спецпрограммный список «Железная пята олигархии», снятая в 1998 году. Александр Баширов здесь — олицетворение русской пословицы «и швец, и жнец, и на дуде игрец». В фильме он выступает режиссёром, сценаристом и сам же играет главную роль — бывшего учителя русского языка и литературы Николая Петровича, который становится революционером нового времени.

Кино превращается в фантазийную экранизацию романа Джека Лондона «Железная пята», правда вместо американских декораций мы лицом к лицу встречаемся с родиной российских переворотов — Петербургом. Сюжет произведения американского писателя отлично лёг в призму постперестроечного кино и стал основой для утопического спектакля с фарсом. Герой Баширова — борец за справедливость и права рабочих. Он против олигархов и воровства.

Фото: кадр из ролика «Железная пята олигархии (HD)» / vkvideo.ru

При этом кино похоже на большой видеоклип. А вот сам режиссёр в одном из интервью назвал его музыкальной комедией о любви: «Мой герой встречается с певичкой из бара, знакомится с проституткой, общается с продажной писательницей и мечтает о гармонии». Хоть от возвышенности лондонского сюжета осталось немного, честное отражение горького времени нашло отклик у экспертов. Фильм отметили призами кинопрессы на VI кинофестивале «Виват кино России!» в 1998 году и на IX Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр».

Что ещё почитать:

Кино о свободе: в Петербурге на фестивале «Послание к человеку» показали фильм «Наум. Предчувствия»

Бездомный Петров, русская революция, бар Козловского: новые сериалы октября

Вселенная Никиты Михалкова: лучшие фильмы режиссёра

Больше о культуре читайте в нашем телеграм-канале «Горбилет – театры Петербурга»