Показать развитие фотоискусства за 200 лет — задача не из простых. Если уйти в нюансы создания снимков, есть риск утонуть в море сложных терминов. Возможно, именно поэтому «Манеж» решил сделать акцент на визуальном восприятии фотоискусства, а информационно-образовательную составляющую оставить в стороне.

На выставке нет экспликаций и подробных брошюр, даже указателей вы здесь не встретите. Но маленькая подсказка есть — экспозиция организована в хронологическом порядке. Правда, это деление настолько условное, что сориентироваться в разделах всё равно нелегко. Чтобы вы точно не упустили самое интересное, рассказываем на что обратить внимание в первую очередь.

.jpeg)

.jpeg)

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Неожиданный подарок Николаю I

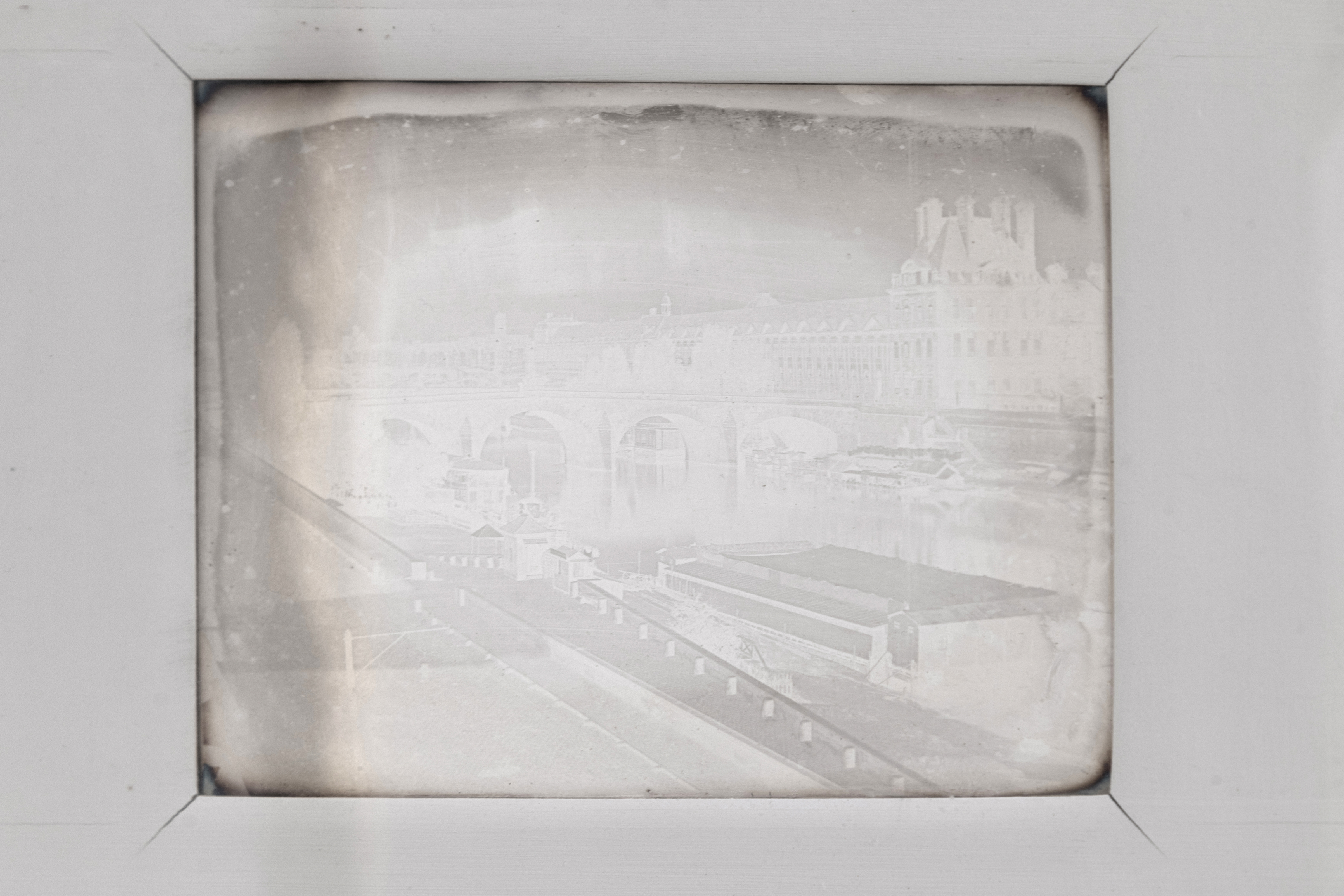

Выставка начинается с первой половины XIX века, а мы начнём с небольшого экскурса в историю. Первой в мире фотографией человека считается снимок «Бульвар дю Тампль в Париже», сделанный Луи Дагером в 1838 году. На нём — панорамный вид на пустынную улицу, где едва заметны чистильщик обуви и его клиент.

Этому изображению предшествовали многочисленные эксперименты французского химика: в одиночку и с коллегой Жозефом Ньепсом. Ньепс рано умер, а вот Дагер довёл дело до конца и изобрёл первую работоспособную технологию фотографии, в результате которой получается снимок на покрытой йодистым серебром металлической пластине. Метод был назван в честь создателя — дагеротипия.

О пиар-стратегиях и блогерских рассылках тогда ещё никто не знал, но кажется, что Луи Дагер предвосхитил и это. Он сделал три дагеротипа и разослал их европейским монархам, в том числе Николаю I. В 1839 году подарок выставили в Академии художеств, а сейчас его можно увидеть на выставке в «Манеже». Правда, ради сохранности снимки спрятаны под тёмной тканью. Прежде чем их посмотреть, обратитесь к смотрительнице.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Российская империя глазами иностранцев

Ещё среди французских авторов представлен Пьер-Амбруаз Ришбур. Фотограф приехал Петербург в 1858 году, чтобы сделать кадры для издательского проекта «Художественные сокровища древней и новой России». Он использовал популярный в то время метод альбуминовой печати. Главная отличительная черта технологии — охристо-коричневая гамма. Именно такого оттенка у Ришбура получились иконостас Исаакиевского собора, памятник императору Николаю I, дворец в Царском Селе.

Петербургом всё не ограничивается. На выставке можно увидеть полуакварельные снимки столичного дома Пашкова, Собора Василия Блаженного и Большого театра.

Особое внимание уделено портретам Карла Бергамаско. На его снимках запечатлены статные члены царской семьи. Среди них — князь Александр Александрович, его дети Николай и Георгий, княгиня Мария Федоровна.

Фото: Власта Баранова / Горбилет

От пикториализма до фотоавангарда и соцреализма

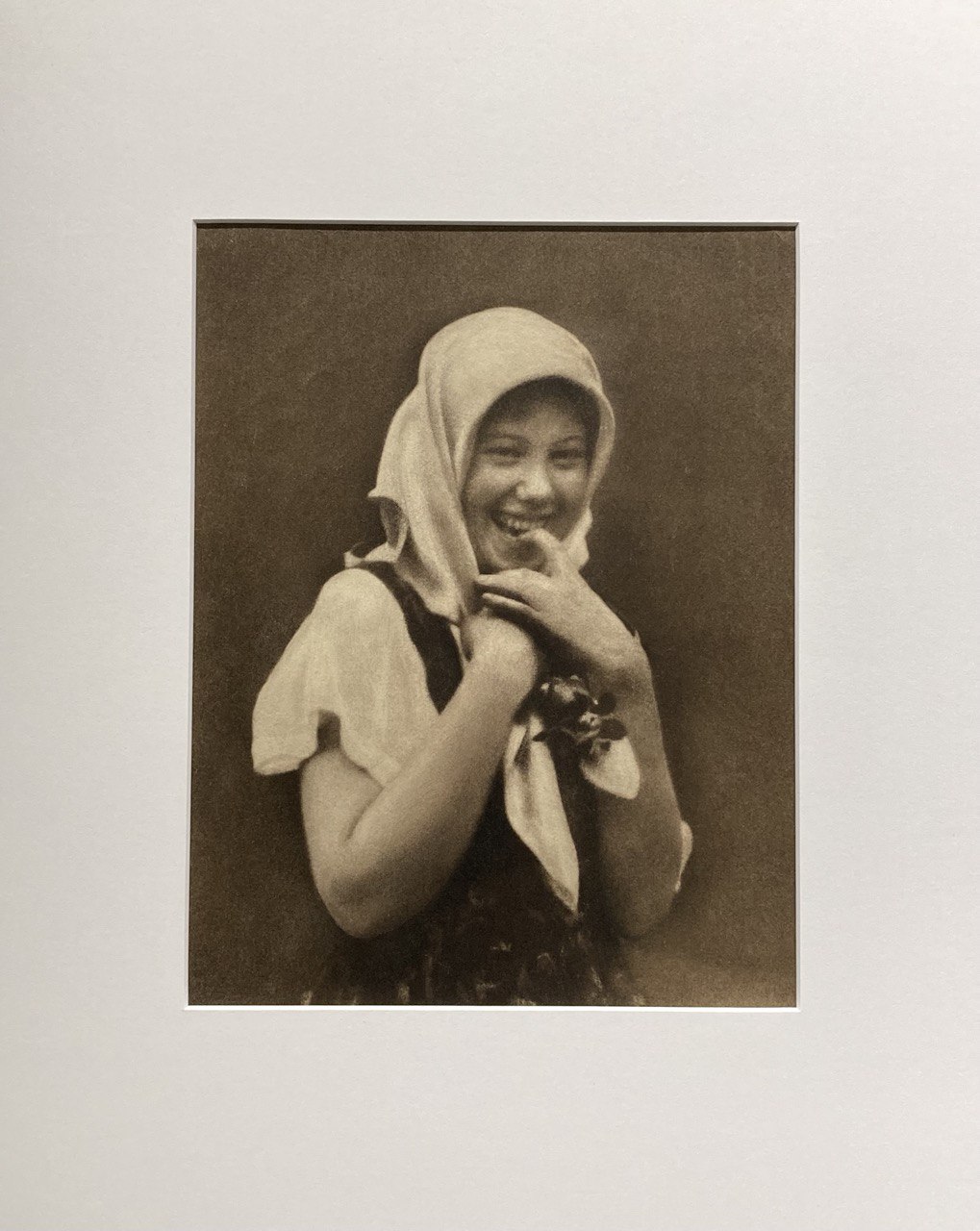

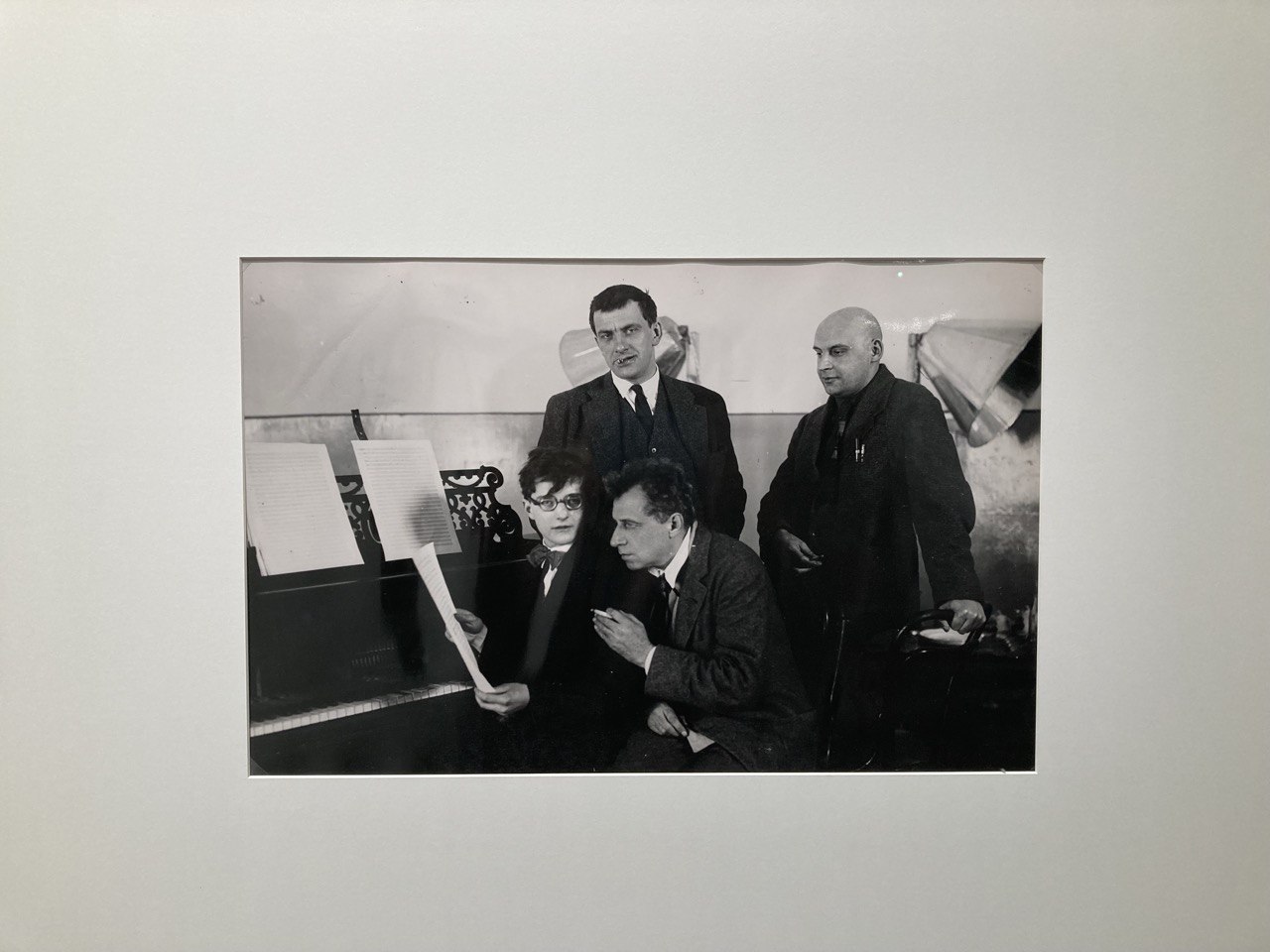

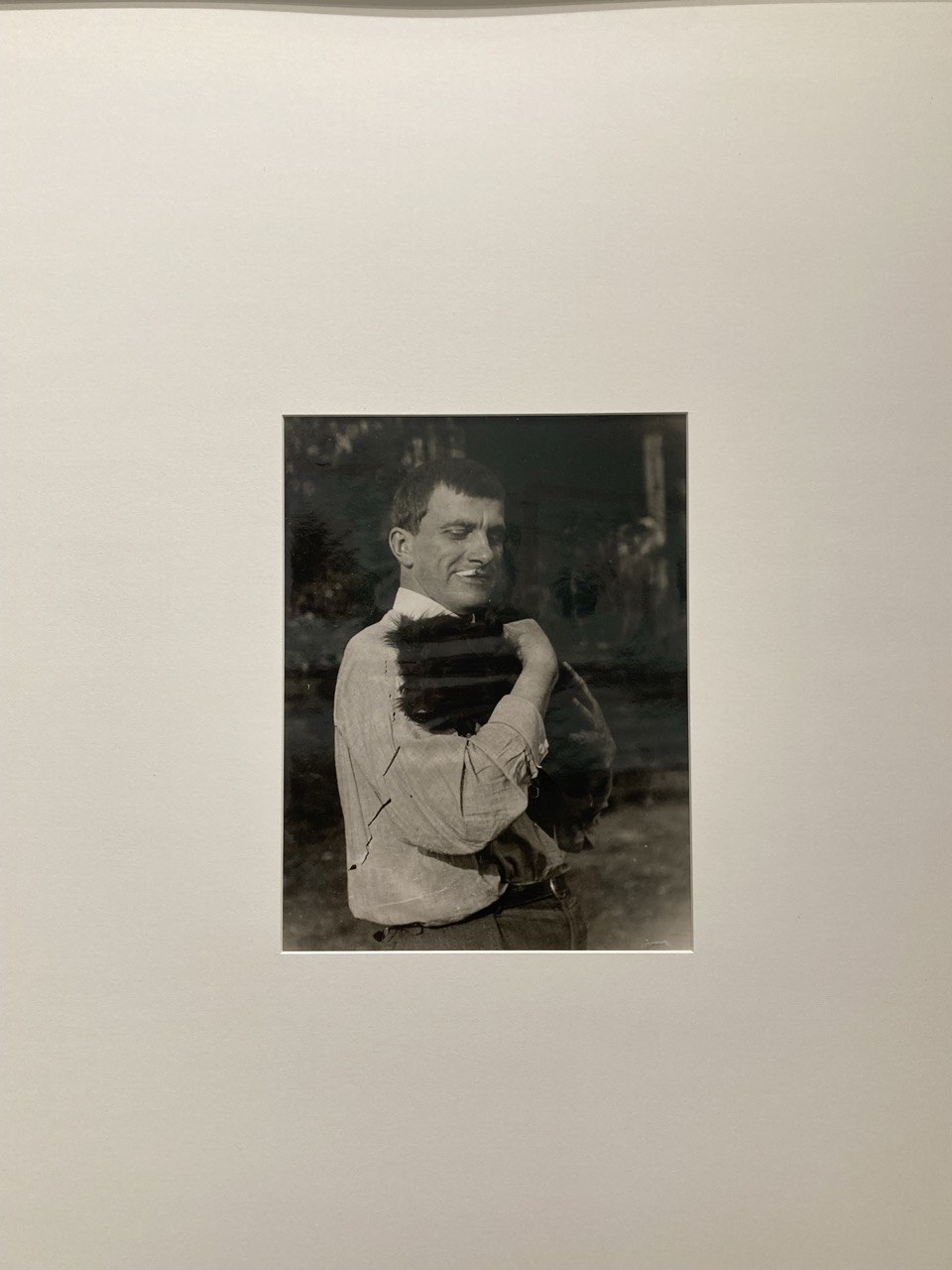

К концу XIX века авторы начали больше экспериментировать с цветом и композицией, стремясь доказать, что их работа — больше, чем удачно пойманный момент. Именно поэтому снимки часто напоминали графические рисунки и даже картины. Такое течение получило название пикториализм, то есть буквально «живописный».

Лучше всего эту тенденцию иллюстрируют фотографии Николая Свищова-Паолы, Андрея Карелина, Александра Гринберга. Самое неожиданное проявление пикториализма можно встретить в трогательной работе «Полевые цветы» Александра Родченко. Интересно, что изначально художник больше тяготел к фотомонтажу. Рядом также выставлены документальные снимки Георгия Петрусова и Аркадия Шайхета.

Фото: Власта Баранова / Горбилет

Скорбь сквозь призму символизма

Кажется, что наиболее полно на выставке представлен период Великой Отечественной войны. Советским фотокорреспондентам одинаково хорошо удавалось запечталеть ключевые сражения, вроде битвы под Сталинградом и обороны Москвы, и эмоции людей.

Один из самых душераздирающих снимков тех лет — «Горе» Дмитрия Бальтерманца. Когда видишь его вживую, мурашки пробирают ещё больше. Фото сделано в 1942 году в посёлке Багерово под Керчью, где фашисты расстреляли несколько тысяч мирных жителей. Бальтерманц поймал то, что сейчас бы назвали «чувствительным контентом»: на снимке убитые горем люди пытаются найти своих близких среди тысяч трупов. Особенно выделяется плачущая пожилая женщина на переднем плане.

Немного иные эмоции вызывают кадры Евгения Халдея. Конечно, трагизм никуда не делся, но вместе с ним появились героизация советских солдат и триумф долгожданной победы. Несмотря на постановочность, самый известный снимок «Знамя Победы над Рейхстагом» по-прежнему вызывает искренние эмоции.

На фоне общего трагизма выделяется фотомонтаж «Геббельс» Александра Житомирского. В своё время эта политическая карикатура в виде обезьяны произвела такой сильный эффект, что Житомирский попал в список личных врагов последователя Гитлера.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Бесконечные эксперименты

Хроника военных лет сменяется жизнью в хрущёвках. Интереснее всего показать советскую действительность удалось Николаю Хорунжскому. Вместо классического сюжета о новых квартирах, который ждали от него в редакции журнала «Советский Союз», фотограф снял обнажённую девушку в душе. Но сделал это изящно: зрителям виден лишь её силуэт за шторкой.

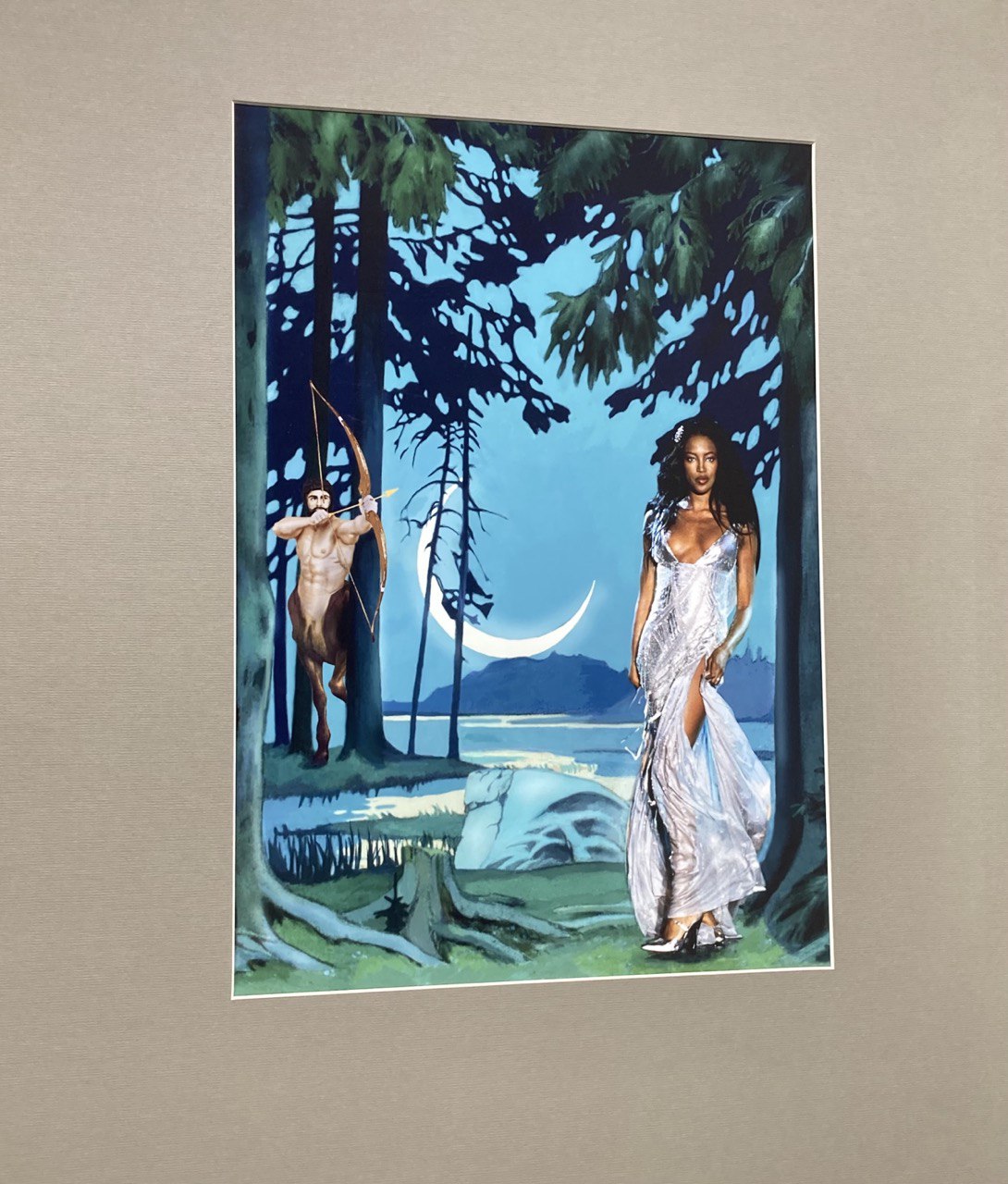

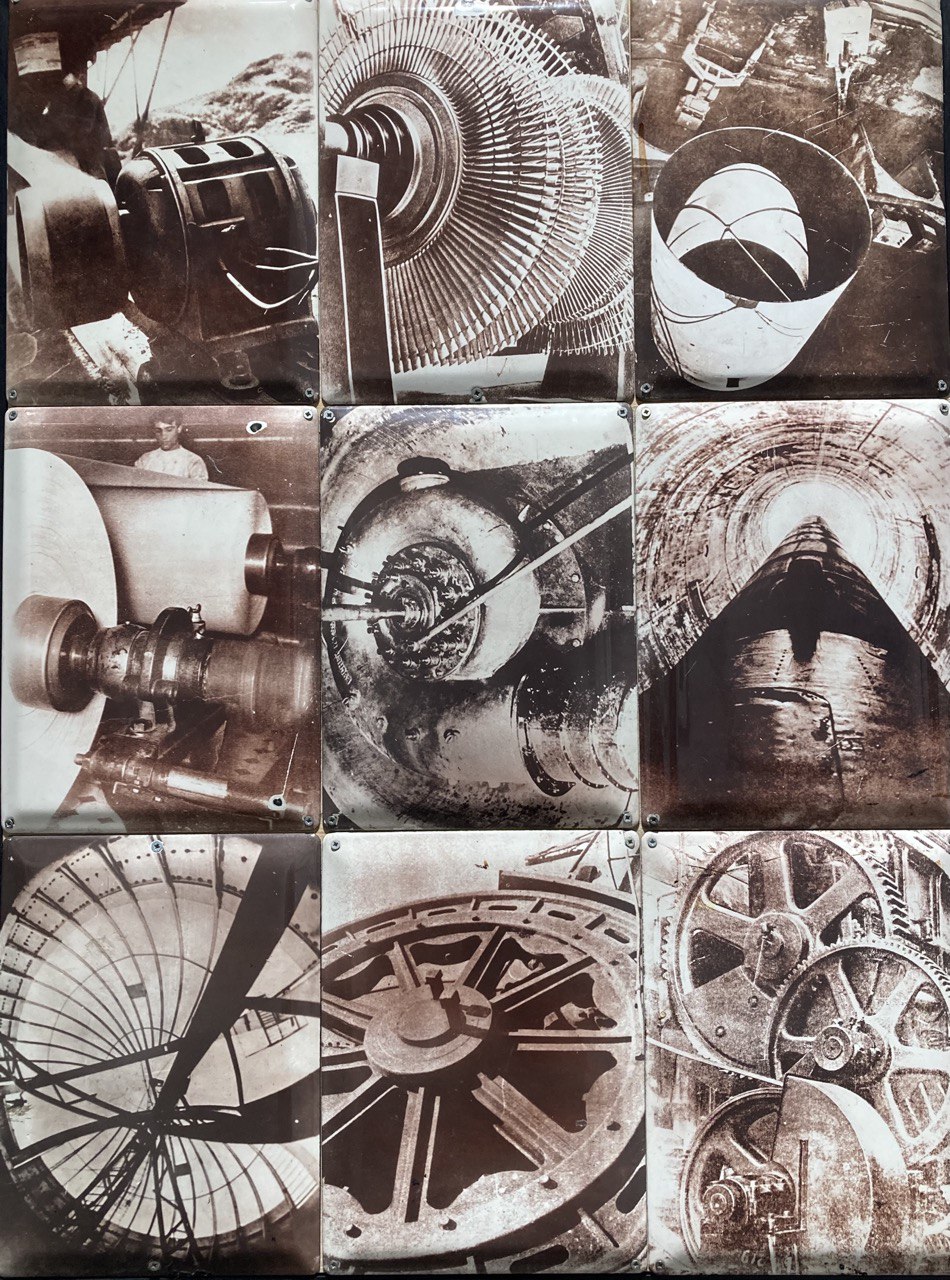

Ещё больше экспериментов ждёт вас в боковых галереях зала. Здесь лёгким безумием веет от коллажей Ольги Тобрелутс из серии «Русские сказки». На них Наоми Кэмпбелл прямиком с подиума оказывается в причудливом лесе с кентавром и другими мифическими существами. А рядом висят фрагменты инсталляции для Венецианской биеннале, созданные Сергеем Бугаевым. Эстетизация промышленных образов во всей красе!

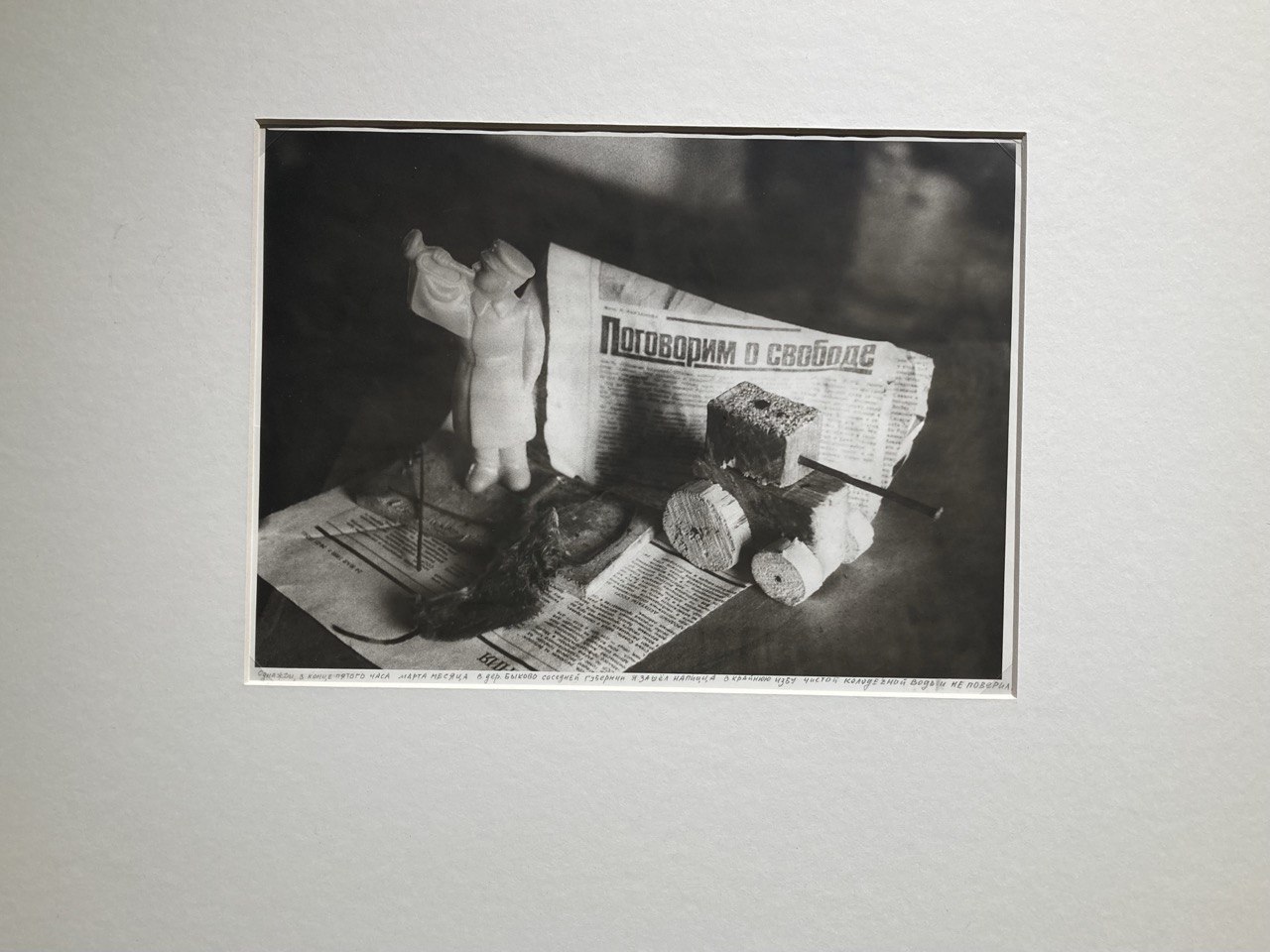

Уравновешивают всё чёрно-белые фотонатюрморты Бориса Смелова и Бориса Кудякова. Словно кадры из кино, они по-хорошему нереалистичны и слишком выразительны, даже простой завтрак с яйцом и хлебом становится произведением искусства.

Фото: Власта Баранова / Горбилет

Всё дальше от обычной фотографии

Самый безумный синтез художественных техник кураторы приберегли напоследок. На втором этаже представлены ироничные проекты мастера перевоплощений Владислава Мамышева-Монро. По словам самого художника, в него на короткое время вселялся тот или иной человек, которого он затем запечатлевал в своих работах. Его главными музами были актрисы Любовь Орлова и Мэрилин Монро, что отразилось и в работах представленных на выставке.

Здесь же можно увидеть серию «Русские вопросы», где в центре внимания оказались вечные философские темы из литературы ХIХ века: о смысле жизни и личной ответственности. Но Мамышев-Монро рассуждает о них в пародийно-сатирической форме с учётом актуальных для девяностых проблем. Кроме него, в проекте снялись Тимур Новиков, Елизавета Березовская, Ирена Куксенайте, Георгий Гурьянов.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Ещё один хайлайт выставки — нашумевший «Исламский проект», созданный группой AES+F в 1996 – 2003 годах. Художники в нём выступают в роли своеобразных психоаналитиков. Они напоминают о глубинных фобиях, которые господствуют в западном обществе по отношению к исламской культуре. В экспозицию вошли только ковры, созданные для этого проекта, где образы и элементы европейских городов переплетаются с мусульманскими узорами.

За самое прогрессивное искусство здесь отвечает арт-группа «ГрОМ». Для неё фотографические изображения — лишь маленькая ступень на пути к большому высказыванию о современности и будущем.

Отдельно выставлены работы участницы «ГрОМ» и соосновательницы ЦВК Béton Ольги Мичи из серии «Лицо божества». Кураторы предлагают оживить её сюрреалистичные маски с помощью смартфона. Для этого нужно скачать приложение Deity’s Likeness и следовать инструкциям в нём.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Стоимость билетов в ЦВЗ «Манеж»

Выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» будет открыта до 5 октября. В понедельник попасть на неё можно за 400 ₽, со вторника по пятницу — за 500 ₽. Самый дорогой сеанс в выходные и праздничные дни — 700 ₽ для взрослых. Также есть льготы для пенсионеров, учащихся от 14 до 18 лет, работников культурных учреждений и не только.

С 22 июля по выставке начнут водить экскурсии с кураторами в небольших группах до 10 человек. Билет на такой тур стоит 1000 ₽ в будни и 1200 ₽ в выходные (входной уже включён в стоимость). Для посетителей серебряного возраста действуют льготы. Они смогут прогуляться по выставке в сопровождении экскурсовода за 300 ₽ с человека, но только со вторника по четверг.

Планируя культурный досуг, обратите внимание на другие материалы «Горбилета»:

«Местечко на Фонтанке»: в Петербурге открылась выставка о еврейском искусстве на берегах Невы

Ар-деко, Микеланджело и авангард: на какие выставки стоит сходить в Петербурге этим летом

Как ходить в музеи Петербурга бесплатно: подробная инструкция